企業にはさまざまな種類がありますが、「大企業」とはどのような定義なのでしょうか? 社員数が多く、国内外に影響力を持つ企業が思い浮かぶかもしれません。

この記事では、大企業の定義と基準、中小企業や大手企業との違い、そして大企業で働くメリットと注意点について詳しく解説します。中小企業との比較を通じて、企業の規模がどのように分類され、どのような特性を持つのかを理解しましょう。

<目次>

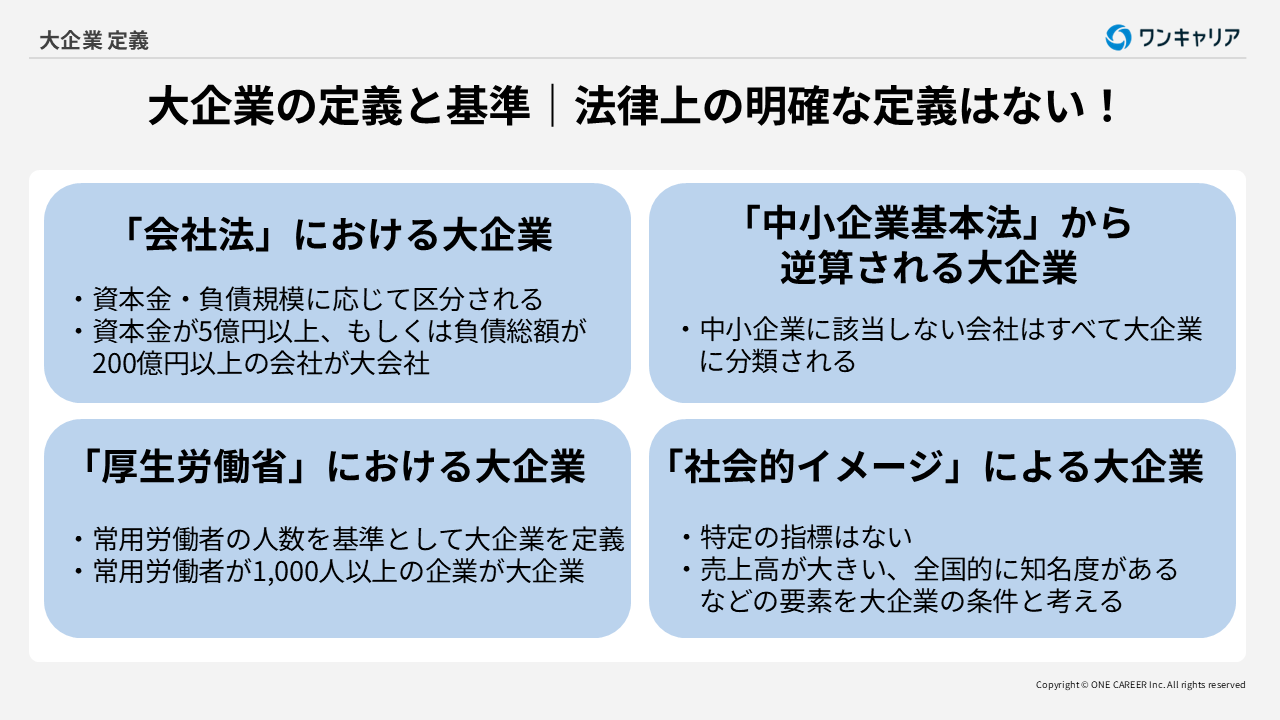

●大企業の定義と基準|法律上の明確な定義はない!

・「会社法」における大企業|資本金・負債で定義

・「中小企業基本法」から逆算される大企業|従業員数(人数)・資本金で定義

・「厚生労働省」における大企業|常用労働者で定義

・「社会的イメージ」による大企業

・国内の大企業の数と割合

・メガベンチャー・外資大手

●中小企業とは

・中小企業の定義

・大企業との違い

●その他の企業との違い

・小規模企業

・大手企業

・上場企業

・ベンチャー企業

●大企業で働く6つのメリット

・福利厚生が充実している

・給与が高い(ボーナス・昇給を含む)

・労働時間・休暇制度

・研修制度が充実している

・会社の将来性や安定性

・社会的信用やネームバリュー

●大企業に就職する際の注意点

・採用率が低い

・業務範囲が限定される

・出世競争が激しい

・転勤や異動をする可能性が高い

・決裁に時間がかかる可能性が高い

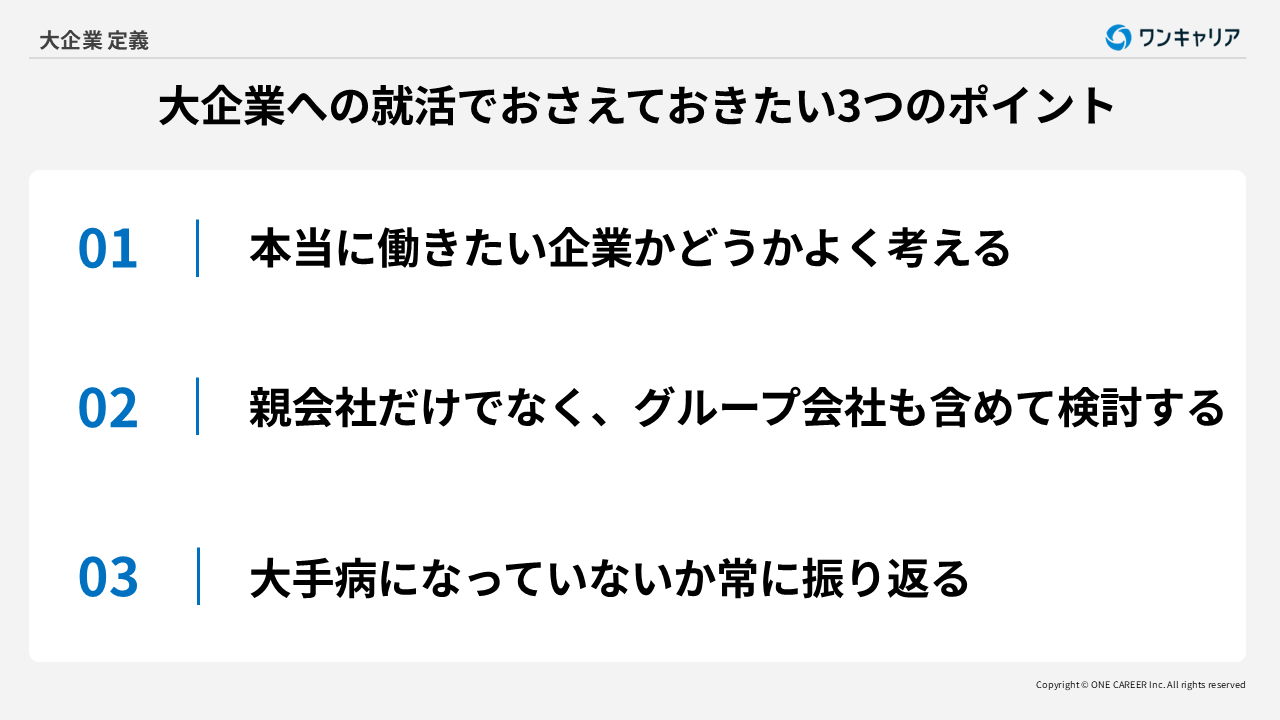

●大企業への就活でおさえておきたい3つのポイント

・本当に働きたい企業かどうかよく考える

・親会社だけでなく、グループ会社も含めて検討する

・大手病になっていないか常に振り返る

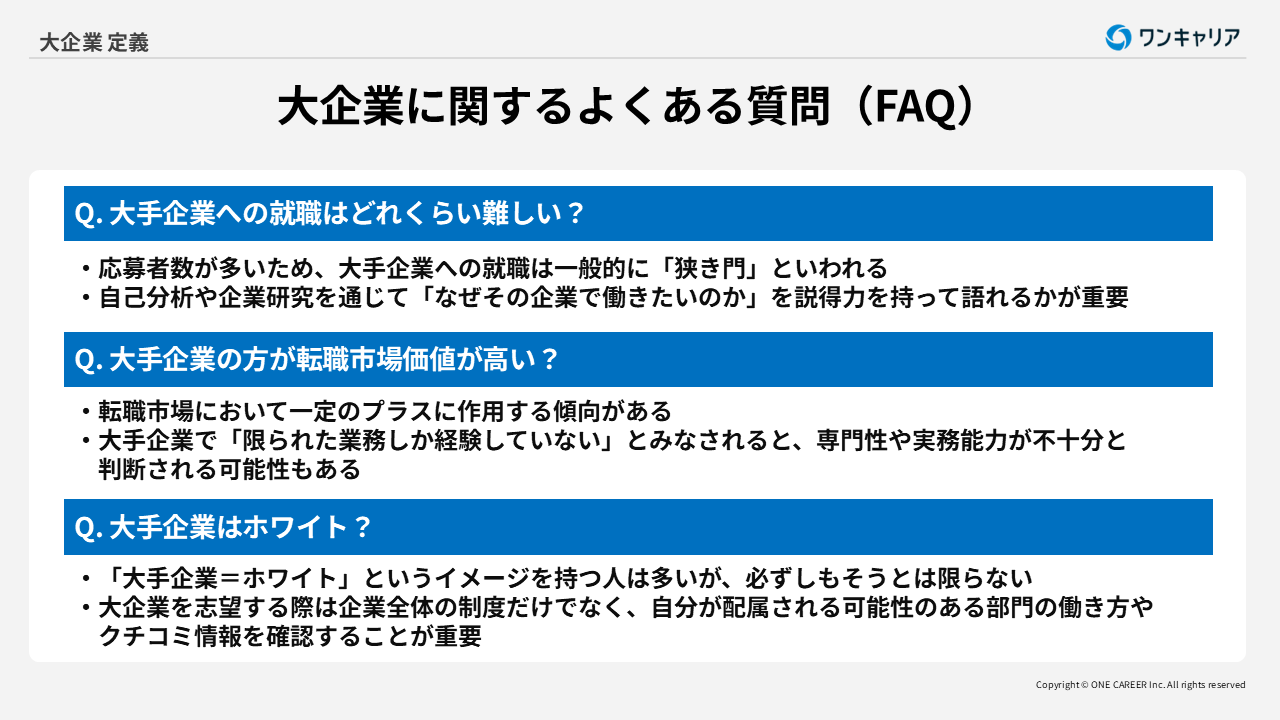

●大企業に関するよくある質問(FAQ)

・Q. 大手企業への就職はどれくらい難しい?

・Q. 大手企業の方が転職市場価値が高い?

・Q. 大手企業はホワイト?

●まとめ

大企業の定義と基準|法律上の明確な定義はない!

大企業は規模や影響力の大きさからしばしば話題になりますが、具体的に「大企業」とはどのような企業を指すのか分からない人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、「大企業」は法律上の厳密な定義はありませんが、一般的には「資本金5億円以上」「従業員数1,000人以上」といった規模を満たす企業を指すケースが多いです。

例えば、会社法では資本金や負債総額で大企業を区分し、中小企業基本法では資本金や従業員数から逆算して「大企業」を捉えることができます。厚生労働省も常用労働者数の基準を設けており、社会的にも「数千人規模の従業員を抱える会社」が大企業とみなされるのが一般的です。ここから詳しく見ていきましょう。

「会社法」における大企業|資本金・負債で定義

会社法においては大企業という言葉自体が明確に定義されているわけではありませんが、「資本金や負債規模」に応じて区分されるケースがあります。具体的には、資本金が5億円以上、もしくは負債総額が200億円以上の会社は「大会社」として扱われます(※1)。

大会社に該当すると、会計監査人の設置が義務付けられるなど、法的な規制や開示義務が中小企業と比べて厳しくなります。このように会社法における大企業の定義は、従業員数や売上規模ではなく「財務基準」によって判断される点が特徴です。

就活や企業研究の際には、この基準を理解しておくことで、法律上の大企業と社会的イメージとしての「大手企業」との違いを整理できるでしょう。

(※1)参考:e-Gov 法令検索「会社法」

「中小企業基本法」から逆算される大企業|従業員数(人数)・資本金で定義

大企業の定義を考えるとき、中小企業基本法に定められた「中小企業の基準」を逆算して整理する方法があります。中小企業基本法では、業種ごとに資本金額と従業員数の基準が設けられています。

例えば、製造業では資本金3億円以下、または従業員300人以下が中小企業の定義とされており、それを超える規模は大企業とみなされます(※2)。具体的な業種別の基準は後ほど詳しく解説します。

つまり、中小企業に該当しない会社はすべて大企業に分類されることになります。ここでの大企業の定義は、会社法の財務基準とは異なり「従業員数」や「資本金規模」といった実務に直結する指標が重視される点が特徴です。業界ごとに基準が異なるため、自分が志望する業界での境界線を把握しておくことが重要です。

(※2)参考:中小企業庁「中小企業・小規模事業者の定義」

「厚生労働省」における大企業|常用労働者で定義

厚生労働省では、労働関連の統計や施策を進める際に、「常用労働者の人数」を基準として大企業を定義しています。常用労働者とは、期間を定めずに雇われている労働者、または 1カ月以上の期間を定めて雇われている労働者のことを指します(※3)。

厚生労働省の区分では、常用労働者が1,000人以上の企業が大企業、常用労働者が100〜999人の企業が中企業、常用労働者が10〜99人の企業を「小企業」に区分しています(※3)。このことから、300人以下を中小企業とする中小企業基本法とは異なる視点であることが分かるでしょう。

この区分では、例えば資本金規模では大きくないとしても、全国に支店を持ち数千人を雇用していれば厚労省の区分上では「大企業」として区分されます。

(※3)参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

「社会的イメージ」による大企業

法律上の大企業の定義に加えて、世間一般が抱く「大企業」のイメージも就活では大きな意味を持ちます。

多くの人は、売上高が大きい、全国的に知名度がある、上場している、安定した経営基盤を持つといった要素を「大企業」の条件と考えています。例えば、従業員数や資本金が基準を満たさなくても、テレビCMで見かける有名ブランドや、誰もが知っている大手企業は「大企業」と認識されることが多いです。

この社会的イメージは、就活市場における人気や採用倍率に直結するため、法律的な定義と切り離して考えることも必要です。大企業の定義を理解する際には、「法律上の基準」と「社会的認識」の両面から整理することが、より正確な企業研究につながります。

国内の大企業の数と割合

中小企業庁が発表した2021年6月時点のデータによると、日本国内には337.5万社の企業が存在しており、その中で大企業は1万364社で全体の0.3%を占めています(※4)。

一方、残りの約336万社が中小企業に該当し、全企業数の99.7%を占めています。これらの数字から、国内で大企業とされている企業数は非常に限られているといえるでしょう。

(※4)出典:中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公表します」

メガベンチャー・外資大手

メガベンチャーや外資大手企業も、その規模と影響力により大企業のカテゴリーに分類されます。

メガベンチャーとは、創業期の小規模な状態から著しい成長を遂げ、大企業としての地位を確立したベンチャー企業のことを指します。日本では「楽天グループ」や「メルカリ」などがこの例に当たります。

一方、外資大手とは、主に外国の資本によって運営されている大規模企業のことを指し、グローバルに展開する企業が多く含まれます。日本においても、「ゴールドマン・サックス」や「日本マイクロソフト」などが外資大手企業として知られています。

▼メガベンチャー・外資大手企業について詳しく知りたい方はこちら ・人気メガベンチャー20選【2025年版】大手との違いや就職難易度を解説 ・外資系企業とは?【71社ランキング】大手有名企業一覧と日系との違い

中小企業とは

ここでは中小企業の特徴と、大企業との具体的な違いを掘り下げていきます。中小企業がどのように定義され、大企業とどう異なるのかを再確認しましょう。

中小企業の定義

中小企業の定義は中小企業基本法によって詳細に規定されています。この法律では業種ごとに資本金額と従業員数の基準が設けられています。

具体的な業種別の基準は以下のとおりです。

※参考:中小企業庁「中小企業・小規模事業者の定義」

例えば、製造業の企業が資本金2億円、従業員数350名だった場合、従業員数では中小企業の定義に該当しないものの、資本金が3億円以下であるため中小企業として分類されます。

大企業との違い

中小企業と大企業は定義上の違いだけでなく、社風・組織構造および事業運営の規模が異なります。

定義上は、法的に定められた資本金または従業員数の基準によって中小企業と大企業は分類されるため、一般的に資金力と影響力の違いが大きいといえるでしょう。

社風においては、中小企業は経営者と従業員間の距離が近く、柔軟性が高い傾向にあります。一方で、大企業は組織が大きく階層が多いため、意思決定のプロセスが複雑で、公式的なコミュニケーションを通して業務を進めるのが主流です。

規模の面では、大企業は国際的な事業を展開し、市場への影響力も大きい傾向がありますが、中小企業は地域に根ざした事業が多く、地元経済に対する依存度が高い傾向があります。

また、リソースの規模も大企業は顕著に大きく、研究開発やマーケティング、人材投資に多くの資金を投じることが可能です。ただし、これらの違いは、企業が直面している課題なども大きく影響するため、それぞれの企業で戦略や経営スタイルは異なるでしょう。

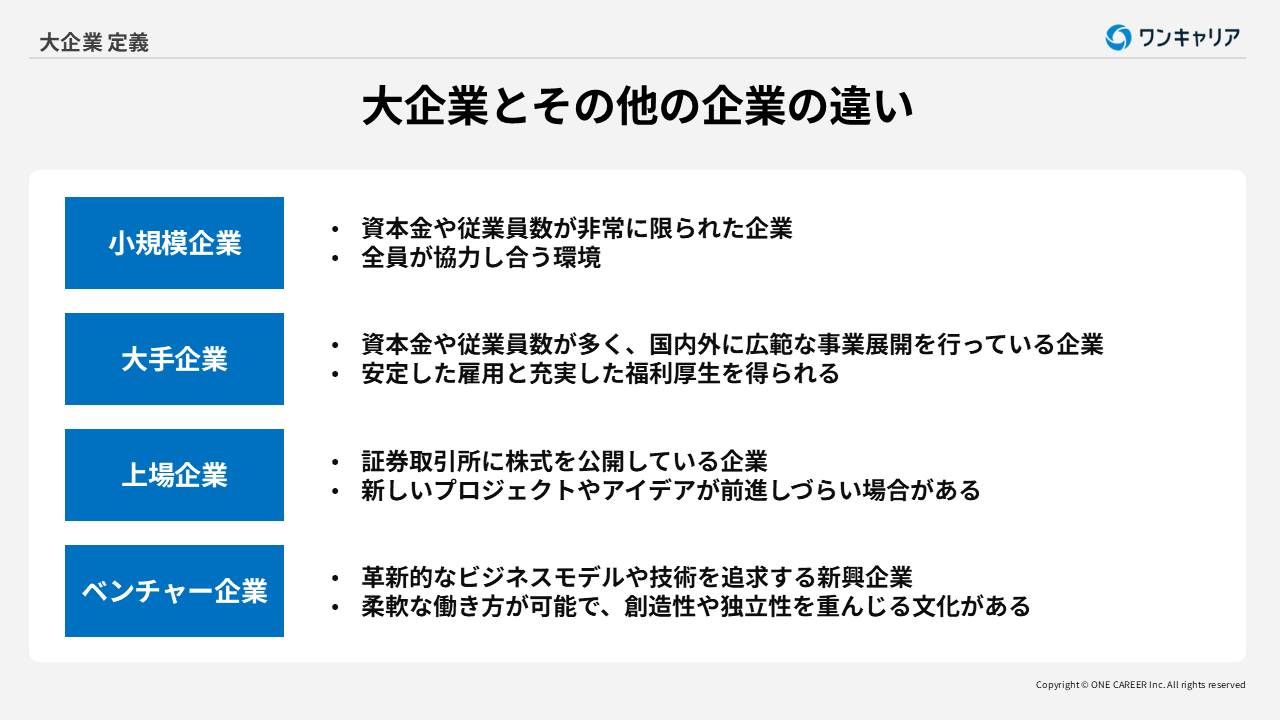

その他の企業との違い

企業のタイプには多様な種類があり、それぞれが異なる特徴と役割を持っています。ここでは、小規模企業・大手企業・上場企業・ベンチャー企業といった異なる企業形態の特性と、その違いを詳しく掘り下げていきます。

小規模企業

小規模企業は、資本金や従業員数が非常に限られた企業のことを指します。地域社会や特定の専門分野に密接に関連している企業が多い傾向があります。

職場の雰囲気はアットホームで、全員が協力し合う環境があります。役割が多岐にわたるため、いろいろな経験を積める一方、リソースが限られているため個々の自己解決能力が大きく求められるといえるでしょう。

大手企業

大手企業は資本金や従業員数が多く、国内外に広範な事業展開を行っている企業もあります。社風は体系的な場合が多く、組織構造が複雑かつ階層が多いため、意思決定に時間がかかることがあります。

一方で、安定した雇用と充実した福利厚生を得られる可能性が高く、従業員の専門性やキャリア開発にも積極的に投資してもらえる傾向があるでしょう。

上場企業

上場企業は証券取引所に株式を公開している企業のことを指します。業績の透明性が求められるため、厳しい監査のもとで運営されている傾向があります。

規則が厳格で、コンプライアンスを守るための間接業務が多いため、新しいプロジェクトやアイデアが前進しづらい場合があります。また非上場企業よりも株主や経営陣の意向に影響されやすく、時には短期的な成果を優先しなければならない状況になることもあるでしょう。

しかし、業務の範囲が広いため、さまざまな分野でスキルを伸ばせる上、上場企業で働くことで得られる社会的信用は将来的にキャリアの選択肢を広げるのにも役立つでしょう。

ベンチャー企業

ベンチャー企業とは、革新的なビジネスモデルや技術を追求する新興企業のことを指します。意思決定のスピードが非常に早く、常に変化が求められる傾向があります。

福利厚生や教育体制が不十分な場合もありますが、柔軟な働き方が可能で、創造性や独立性を重んじる文化があります。リスクを恐れずに新しいアイデアを試みることが奨励され、これが業界に新たな動きをもたらす原動力となることも少なくありません。

▼ベンチャー企業について詳しく知りたい方はこちら ・ベンチャー企業とは?定義やスタートアップとの違い・選考対策を紹介

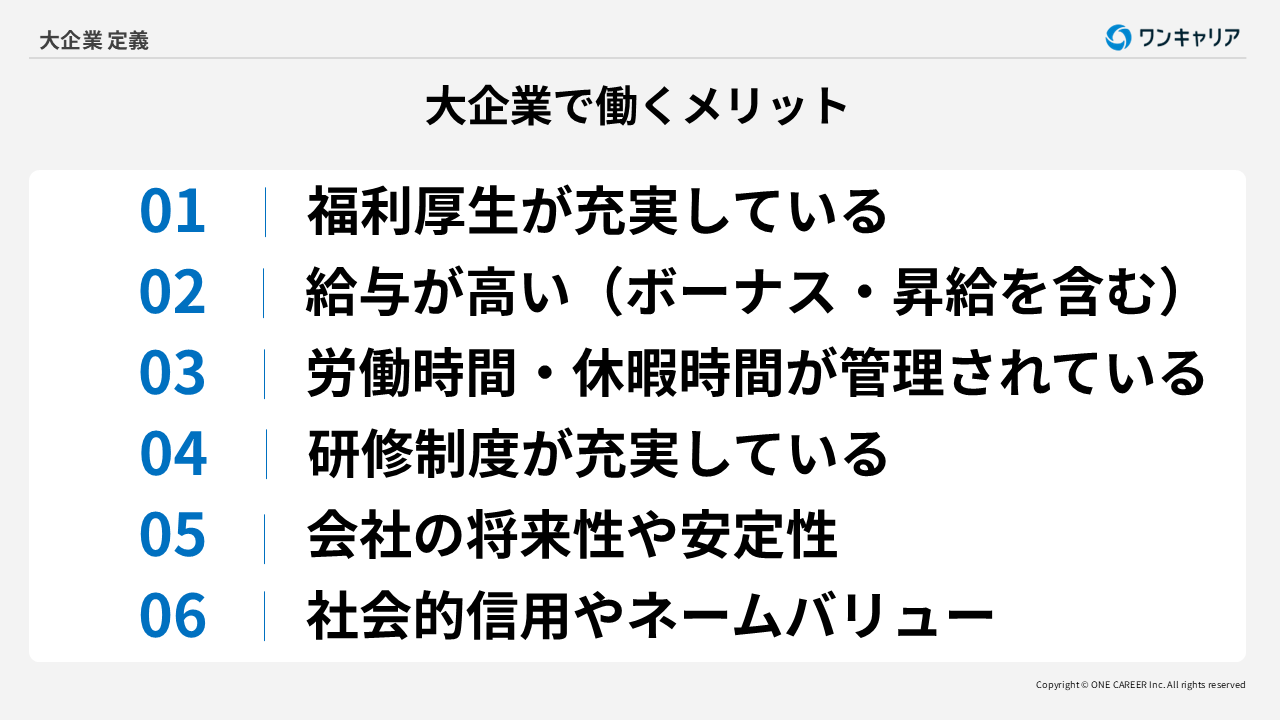

大企業で働く6つのメリット

ここでは、大企業で働く6つのメリットを紹介します。個人のキャリアだけでなく、生活の質にも影響を与える部分であるため、しっかりとチェックしましょう。

福利厚生が充実している

大企業で働く最大の魅力の1つは、福利厚生が非常に充実している点です。多くの大企業では、従業員の健康と福祉を支えるために、広範囲にわたる福利厚生プログラムを提供しています。年金や保険制度が充実しており、交通費や家賃の補助なども受けられる企業が多いです。

給与が高い(ボーナス・昇給を含む)

給与が高いことも大企業で働くメリットの1つです。

より規模の大きなディールに関わりたいという思いと、待遇アップの2点。加えて親会社の意向に沿った動きをしなければいけない点も事業運営の自由度を狭めており、そういった制約のない同業他社に行きたかった。

※出典:三菱商事への転職体験談

以下に給与(ボーナス・昇給を含む)が高い主な企業を5社記載しました。なお、平均年収は2024年6月時点で確認できた各企業の有価証券報告書(企業の財務状態や業績を記載した書類)をもとに記載しています。

| 企業名 | 業界 | 平均年収 |

| M&Aキャピタルパートナーズ | 金融 | 2478万円 |

| キーエンス |

メーカー | 約2067万円 |

| ヒューリック |

不動産・建設 | 約1908万円 |

| 三菱商事 |

商社 | 約2091万円 |

| 伊藤忠商事 |

商社 | 約1754万円 |

※出典:2023年度有価証券報告書「M&Aキャピタルパートナーズ P.6/キーエンス P.8/ヒューリック P.9/三菱商事 P.13/伊藤忠商事 P.16」

国税庁の民間給与実態統計調査によると、給与所得の平均給与は458万円(※5)とされていることから、大企業の給与は非常に高いといえるでしょう。

(※5)出典:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」

▼新卒の給与について詳しく知りたい方はこちら ・新卒の平均年収・初任給は?高収入な業界や学歴・企業別で年収を紹介

労働時間・休暇制度

大企業では、労働時間と休暇制度がしっかりと管理され、従業員のワークライフバランスを重視する傾向にあります。これらの企業では、定時退社を奨励する文化や、時間外労働の制限が設けられていることが多く、過労を防ぐための措置が講じられています。

また、有給休暇の取得を積極的に促しています。従業員が自由に休暇を取得できるようにすることで、健康を維持しやすくなります。特別休暇(結婚休暇、産休、育休など)も充実しており、ライフステージの変化に柔軟に対応できる体制が整っています。そのため、大企業は年間休日数や有給休暇率が中小企業よりも多い傾向にあります。

▼働きやすい日系企業のランキングについて詳しく知りたい方はこちら ・【一覧付き】有名企業だけじゃない!政府公認のホワイト・働きやすい日系企業ランキング

研修制度が充実している

大企業では、研修制度が充実している点が魅力的です。これらの企業では、従業員が専門的スキルとキャリアを成長させるための研修制度が用意されています。研修内容には、リーダーシップ開発、専門技能の向上、業界固有の知識習得まで、幅広いカテゴリーが含まれます。

特に新入社員のための入社時研修では、企業文化や業務プロセスを理解しやすくすることを目的としています。また、現職従業員向けには、定期的なスキルアップ研修やキャリアアップ研修も行われています。その結果、従業員の能力が向上し、企業全体としての競争力が強化されることが期待されます。

会社の将来性や安定性

大企業で働く利点は、その将来性や安定性にあります。大企業は通常、長い歴史と確立された市場の地位を持ち、経済の変動に対する耐性が高いことが特徴です。これにより、従業員は長期的に安定したキャリアを築けます。

これらの企業はまた、持続的な成長を目指して戦略的な計画を定期的に実施しています。新しい市場への進出、技術革新、多様な事業ポートフォリオの展開など、将来にわたって企業が繁栄するための基盤を固めています。

銀行のリスク管理部門→戦略コンサル→リスクコンサルと経験を積み、昇格とともに次のキャリアを考え始めたことがきっかけです。持論ですが、コンサルから事業会社への転職は年齢とともに難しくなってくる(年収的にも、スキル的にも、役職的にも)と思っており、自分の転職可能性が一番高いのは今この瞬間ではないかと思い、できるだけ給与が高く安定性のある事業会社へ転職することを決断しました。

※出典:三菱商事への転職体験談

社会的信用やネームバリュー

大企業で働くことのもう1つの大きなメリットは、その社会的信用とネームバリューです。著名な企業に所属していることは、個人のキャリアにおいて有利なポイントとなることが多く、業界内外でのネットワーキングの機会を広げ、キャリアの発展に有利な影響を与える可能性があります。

大企業の名前が履歴書に記載されているだけで、ジョブマーケットにおける競争力が高まることが多く、大企業出身の候補者は高く評価される傾向にあります。

さらに、大企業で働くことで得られる社会的信用は、将来的に起業や異なる業種へのキャリアシフトを図る際にも有利に働くことがあります。これにより、個人の職業選択の自由が広がります。

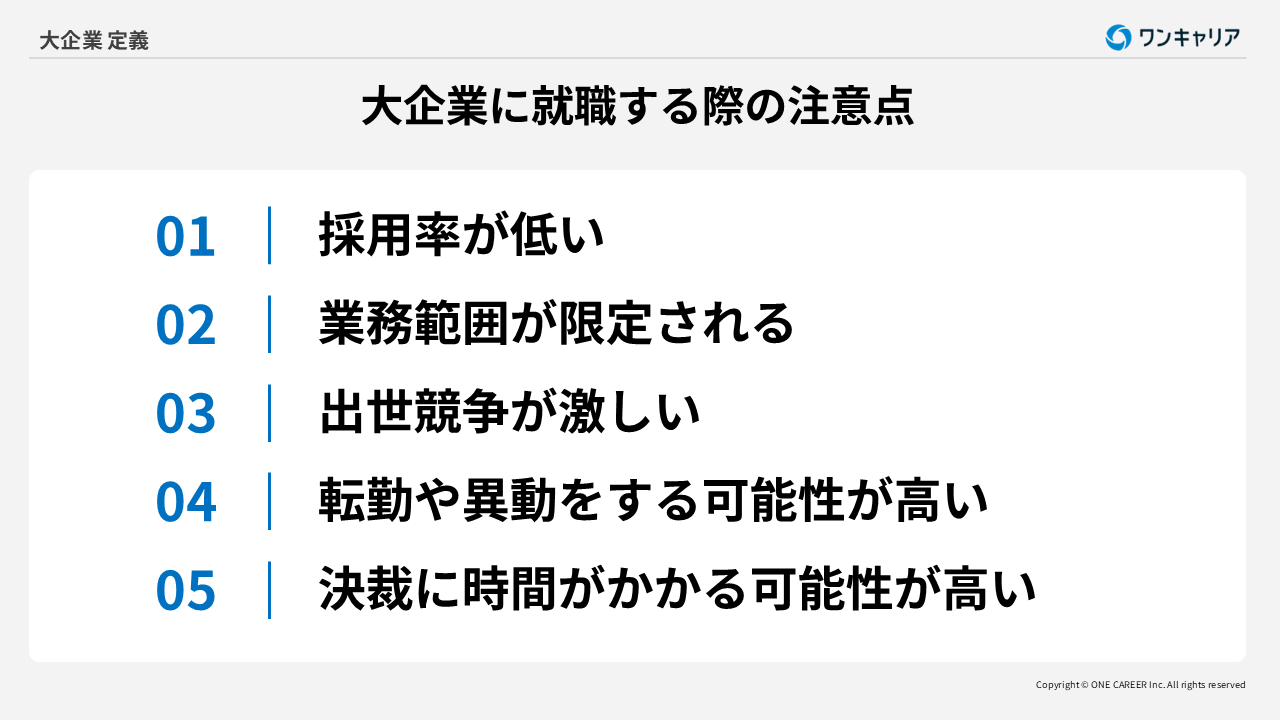

大企業に就職する際の注意点

大企業には多くのメリットがありますが、注意すべき点も存在します。採用率の低さや業務範囲が限定されることなどの注意点を理解した上で就活を進めることが重要です。

例えば、総合職として入社しても、配属先によってキャリアの方向性が変わるため、「自分が望む業務に携われる保証はない」という点を理解する必要があります。さらに、転勤や異動の可能性も高く、長期的なキャリア設計に影響を与えることも。

ネームバリューだけで企業を選ぶのではなく、「自分にとって本当に安定した環境とは何か」を考えることが重要です。

2024年にワンキャリア新卒入社。

1年目から新規事業「ワンキャリア新卒紹介」にアサイン。学生時代は15年ほど柔道に取り組む。高校時代はインターハイにも出場し、大学時代は主将を務める。

自身が就活中にエージェントの紹介を受けていた経験や幅広い業界を見ていた経験を活かし、キャリアアドバイザーとして就活生をサポート中。

・得意な領域:ES添削(ガクチカ・自己PR)/面接対策(主にベンチャー、メガベンチャー)

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

採用率が低い

大企業の採用率が低い傾向にあることも大企業の注意点の1つです。

東洋経済が発表したデータによると、特定の大企業の採用倍率は非常に高く、400倍を超える企業もあることが分かっています。

業界別で見ると、ウェディング業界やレジャー業界といったサービス業の倍率は平均で87.9倍です。食品や化粧品、トイレタリー(身だしなみ用品や嗜好品(しこうひん)など)を扱うメーカーも平均82.2倍と高いことが分かっています(※6)。

そのメリットの大きさから限られた採用枠に多くの就活生が応募するため、大企業の選考は非常に競争が激しく、内定を得るのが非常に困難になっているといえるでしょう。

(※6)出典:東洋経済ONLINE「『内定の競争倍率が高い会社』ランキングTOP100」

業務範囲が限定される

大企業で働く際の注意点の1つとして、業務範囲が限定されることがあります。大企業はその規模と構造のため、従業員が特定の職務やプロジェクトに特化する傾向が強いです。このような環境では、従業員が自分の専門知識を特定の分野に限定して深めることになります。

これにより、キャリアの柔軟性が制限される可能性もあります。多様な業務経験を積む機会が少ないため、他の職種や異なる業界への移動が難しくなることがあります。大企業に長く在籍して特定の役割を担当することで、他の職務や新しい環境に適応する能力が低下する恐れがあります。

システム開発上流に関わりたかったため。 前職がかなり濃い開発職であったため、上流工程に関わりたかった。 『どのように作るか』ではなく、『何を作るか』を決めることに携わりたかった。

※出典:日立製作所からの転職体験談

例えば、大企業であっても、単純作業ばかりでスキルが身につかない環境では、転職市場での評価は高まりません。一方で、目標に対してどのように動けば達成できるのかを自身で考えながら試行錯誤できる職場なら、外部からの評価も上がり、長期的にキャリアを築くことが可能になります。

また、大企業は労働環境が整っている反面、「与えられた・決まった業務をこなす」ことが中心になりやすいという課題もあります。入社後に「思っていた仕事と違った」とならないように、仕事内容の詳細を企業研究の段階でしっかり確認することが求められます。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

出世競争が激しい

大企業では出世競争が特に激しいという点が、働く上での大きな注意点の1つです。昇進やキャリアアップのための競争は非常に厳しくなる傾向にあります。この環境は、一部の人には刺激となり、自己成長を促すものとなるかもしれませんが、他の人にとってはプレッシャーやストレスの原因となることもあります。

昇進の機会は限られており、特に上層部に近づくにつれてポジションの数はぐんと減少します。これにより、同僚との競争が個人の成果やチーム内の協力関係に影響を及ぼすこともあり、職場の雰囲気や個人のモチベーションに悪影響を与える可能性があります。

さらに、大企業では成果やパフォーマンスが目に見える形で評価されるため、継続的に高い成果を上げることが求められます。

人事-採用領域でキャリアを歩むイメージが湧かなくなったことがきっかけです。もともと営業職か企画職の配属希望でしたが、希望配属がかなわず転職は常に意識しておりました。社内異動か転職で検討しましたが、コンサルティングファームの方がさまざまなスキルが手に入るので転職を決めました。

※出典:リクルートホールディングスからの転職体験談

転勤や異動をする可能性が高い

大企業でのキャリアには、転勤や異動の可能性が高いという特性があります。これは、大企業が多くの場合、国内外に多数の事業所や支社を持っているためです。組織の需要や戦略的な目的に応じて、従業員は異なる地域や部署へと異動することが求められることがあります。

このような動きは、家庭を持つ従業員にとっては、子どもの教育や配偶者の職業など、多くの要因を考慮する必要があります。企業側は、転勤や異動が従業員のキャリア成長にとって有益であると位置づけていることが多いですが、従業員はこの変動をストレスと感じることもあります。

決裁に時間がかかる可能性が高い

大企業で働く上で注意すべき点の一つに「意思決定の遅さ」があります。

大企業では組織の階層が多く、部署間の調整や上層部の承認を経てから物事が進むケースが一般的です。そのため、新規プロジェクトの立ち上げや業務改善の提案をしても、決裁が下りるまでにかなりの時間がかかることも珍しくありません。

これは、企業規模が大きいからこそリスク管理を重視し、多角的に検討を行う必要があるためです。人事制度やコンプライアンス面の厳格さも関係し、スピード感よりも慎重さを優先する傾向が見られます。こうした意思決定プロセスにより、ベンチャー企業のようなスピード感を求める人にとっては物足りなさを感じる場合があります。

ただし、決裁に時間を要する分、組織全体での合意形成が進みやすく、施策が実行されれば大規模な影響力を発揮できる点は大企業ならではの強みです。したがって、大企業を志望する場合には「スピード感よりも安定と確実性を重視する環境である」という前提を理解し、自身のキャリア観や働き方との相性を見極めることが大切です。

大企業への就活でおさえておきたい3つのポイント

これまで、大企業で働くメリットや注意点を解説してきました。それらに加えて、大企業への就活でおさえておきたいポイントも同時に理解しておきましょう。

本当に働きたい企業かどうかよく考える

大企業の定義は法律や基準で整理できますが、就活において重要なことは「自分がその企業で何を実現したいのか」という視点です。

社会的に名の知れた大企業だからといって、必ずしも自分のキャリアや価値観に合うとは限りません。例えば、安定性や福利厚生を重視する人にとっては大企業は魅力的ですが、裁量権やスピード感を求める人にとっては物足りなさを感じることもあります。

志望動機を考える際は「大企業だから働きたい」ではなく、「その企業だから働きたい」と言える理由を明確にしておくことが大切です。大企業の定義や特性を理解したうえで、自分の将来像と結びつけることで、納得感のある企業選びにつながります。

親会社だけでなく、グループ会社も含めて検討する

大手企業には多くの場合、さまざまな事業を展開する複数のグループ会社が存在しています。親会社だけでなくグループ会社にも目を向けることで、選択肢を大幅に広げることができます。

グループ会社の魅力は、親会社の安定性やブランド力を活かしながらも、独自の事業領域や企業文化を持っている点にあります。親会社とは異なる独自の魅力や成長機会を発見できるかもしれません。また、グループ会社の方が少数精鋭で運営されていることが多く、若手のうちから幅広い業務に携わる機会や、裁量権を得られる可能性が高い場合もあります。

さらに、グループ会社での経験を足がかりに、将来的に親会社へのキャリアアップにつながる可能性もゼロではありません。グループ内での人事交流や異動制度が整っている企業も多いため、長期的なキャリアパスの観点からも検討する価値があります。親会社だけでなく、グループ全体の事業内容や組織体制を調べることで、より多くの選択肢の中から最適な企業を見つけられるでしょう。

大手病になっていないか常に振り返る

大手病とは、就活で大手企業に絞りすぎるあまり、視野が狭くなってしまう現象のことを指します。就活中は誰もが知る有名企業に惹かれがちですが、「知名度の高い企業に入ればOK」という考え方は危険です。

大手企業も中小企業もそれぞれ異なる魅力があります。大手企業では安定性や福利厚生の充実といったメリットがある一方で、業務が専門化されスキルが限定的になりやすい、個人の意見が通りにくい可能性がある、出世競争が激しいといったデメリットもあります。一方、中小企業やベンチャー企業には、幅広いスキルを身につけやすい、意思決定が速い、個人の意見が取り入れられやすいなどの魅力があります。

大切なことは、自分の目標や価値観に照らし合わせて企業を評価し、知名度や企業規模といった表面的な基準だけで判断していないかを定期的に振り返ることです。様々な規模の企業を比較検討し、本当に自分にとって最適な環境を見極めましょう。

大企業に関するよくある質問(FAQ)

最後に、大企業に関するよくある質問について解説します。ここでは、3つのよくある質問をご紹介します。

Q. 大手企業への就職はどれくらい難しい?

大手企業への就職は、一般的に「狭き門」といわれます。

その理由の一つは応募者数の多さです。知名度や待遇の良さから志望者が集中し、倍率は数十倍から数百倍に達するケースも多々あります。さらに大企業は、学歴やスキル、コミュニケーション力など、幅広い観点で総合的に評価する傾向があります。

そのため「学歴が高ければ受かる」という単純なものではなく、自己分析や企業研究を通じて「なぜその企業で働きたいのか」を説得力を持って語れるかが重要です。また、インターンシップで早期に接点を持つことや、グループディスカッション・ケース面接など特殊な選考対策も必要になります。

大手志望の学生は、準備不足のまま選考に臨むと簡単に落ちてしまうことが多いため、計画的な選考対策が不可欠です。ワンキャリアでは、合格の秘訣や選考ステップで志望企業のクチコミ・各種選考の対策・自己分析のサポートなど、第一志望の企業に内定をもらうための対策がすべて可能ですので、ぜひ活用してみてください。

▼合格の秘訣・選考ステップについて詳しく知りたい方はこちら(大企業の例として、ここでは三菱地所の合格の秘訣・選考ステップを紹介します) ・合格の秘訣 ・選考ステップ

Q. 大手企業の方が転職市場価値が高い?

大手企業出身という経歴は、転職市場において一定のプラスに作用する傾向があります。特にネームバリューのある企業は「基礎的なビジネススキルやマナーが身についている」という信頼につながりやすいです。また、大規模プロジェクトの経験や、部門横断での調整力など、大手特有の環境で培われるスキルは即戦力として評価されやすいでしょう。

ただし、注意点もあります。それは、大手企業で「限られた業務しか経験していない」とみなされると、専門性や実務能力が不十分と判断される可能性があることです。

つまり、大手出身という肩書だけでは市場価値は必ずしも保証されず、「どのような経験を積み、どんな成果を出したか」が最終的な評価軸になります。

Q. 大手企業はホワイト?

「大手企業=ホワイト」というイメージを持つ人は多いですが、必ずしもそうとは限りません。

確かに、大手企業は労働基準法の順守や労働環境改善に積極的で、福利厚生や休暇制度も充実している傾向があります。残業時間の削減やテレワーク制度の導入など、働きやすさの面で進んでいる企業も多いです。

しかし一方で、部署や上司によって労働環境が大きく異なるケースもあります。特に出世競争が激しい部署では長時間労働が常態化する場合もあり、一概に「ホワイト」とは言えません。したがって、大企業を志望する際は企業全体の制度だけでなく、自分が配属される可能性のある部門の働き方やクチコミ情報を確認することが重要です。

まとめ

以上、大企業の定義と特性、中小企業や大手企業との違いを詳しく解説しました。また、大企業で働く際の多くのメリットといくつかの注意点についても触れました。大企業、中小企業、そしてそれ以外の企業での仕事に対する理解を深め、自分にとって最適な企業選びができるようにしましょう。

例えば、安定志向の人なら、大企業で整った仕組みに則って働くことが向いているかもしれません。一方で、「自分で意思決定をしたい」「若いうちから裁量を持ちたい」と考える人にとっては、大企業の年功序列かつ意思決定までの時間が長いことがストレスになる可能性もあります。また、企業規模のみで判断しないことも重要です。例えば、ベンチャー企業でも制度が整っている企業もあれば、大企業でもスタートアップ的な挑戦を推奨する企業もあります。

大切なのは、「企業規模」ではなく、「自分の価値観とマッチする企業」を選ぶことです。そのためにも、OB・OG訪問や企業研究を徹底し、自分にとって最も合った環境を見極めることが成功の鍵になります。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

(Photo:Urbanscape/Shutterstock.com)