こんにちは、ワンキャリ編集部です。

ワンキャリ編集部が総力を挙げて紹介する【最新版:業界研究】。今回は製薬業界がテーマです。

製薬業界の主要5社である武田薬品工業(以下、武田薬品)、大塚製薬、アステラス製薬、第一三共、中外製薬について、各社の強みや社風を比較しながらお伝えするとともに、特許失効問題や医療制度に大きく影響を受け、変化する製薬業界の魅力に迫ります。

<目次>

●製薬業界とは? 事業内容/提供サービスを解説

・ビジネスモデル

・取り扱う薬の種類

●製薬業界全体の動向

・バイオ医薬品

・デジタル医薬品

・後発薬シフトと薬価制度改定

・創薬研究やMRのDX化

・ビッグデータの活用

●製薬業界の仕事内容・主な職種

・研究職

・開発職

・営業職(MR)

・事務職

・薬事職

・生産・技術職

・管理薬剤師

・広報・マーケティング

●製薬業界大手5社の業績比較・ランキング(売上高/営業利益)

●製薬業界大手5社の特徴・強み

・武田薬品:国内シェア1位のガリバー、タケダイズムを重んじる誠実な取り組み

・大塚製薬:「ものまねをしない」大塚製薬独自を追求するビッグベンチャー魂

・アステラス製薬:幅広い海外地域での事業展開

・第一三共:老舗ブランドを持つ、信頼を集める医薬品メーカー

・中外製薬:目の前の患者に寄り添い、常に進歩を追求するバイオ医薬品のパイオニア

●製薬業界大手5社の社風の違い・制度

・武田薬品:国内トップの研究開発費により充実した環境が整う

・大塚製薬:成長を積極的に後押しする環境で幅広い業務に携われる

・アステラス製薬:「患者への貢献」の価値観が根強い。主体的に結果を求める社風

・第一三共:広い視野と専門的な力を重視。キャリア形成支援も充実

・中外製薬:上下関係にとらわれず意見交換ができ、風通しの良い文化が根付いている

●製薬業界大手5社の平均年収・平均年齢・平均勤続年数

●製薬業界で働く魅力・やりがい

・人々の人生と未来を支える

・新しい医薬品を生み出す醍醐味(だいごみ)

・医療現場のリアルな声に触れられる

・安定している

・高収入が期待できる

・充実した福利厚生

●製薬業界大手5社の選び方

・自己分析で自分の強みや価値観を洗い出す

・情報収集ではONE CAREERの【選考対策ページ】を有効活用する

・ワンキャリア公式YouTubeチャンネル『【公式】ワンキャリアライブ』を活用する

・手間がかかる「業界研究」はONE CAREERにおまかせ

・企業研究を効率よく進めたい方には「合格の秘訣」がおすすめ

・就活の軸を見つけ、自分の価値観を整理する

●製薬業界大手5社が求める人物像・選考対策

・製薬業界が求める人物像

・製薬業界の選考対策

●製薬業界以外の業界研究記事

製薬業界とは? 事業内容/提供サービスを解説

製薬業界は、医薬品の開発・製造・販売を一手に担っている業界で、人々の健康的な暮らしを守るためになくてはならない業界です。製薬業界の業務内容は幅広く、さまざまな職種の人が働いています。

ここでは、そんな製薬業界のビジネスモデルや取り扱う薬の解説を通じて、製薬業界とはどのような業界であるかを解説します。

ビジネスモデル

前提として、製薬業界では、医薬品の生産において大きく2つの業務があります。1つ目が製品の製造・販売、2つ目が新薬の研究開発です。

まず、1つ目の製品の製造・販売について解説します。

基本的には製薬会社から医薬品卸売会社を経由して医療機関や薬局、薬店に提供されます。このとき、医薬品が提供される各段階において販売料としての収益が発生します(※1)。

次に、2つ目の新薬の研究開発について解説します。

新薬の発売に至るまでには、「探索研究→前臨床試験→臨床試験→承認審査」という段階を経る必要があります。発売に至るまでに、9年〜16年に及ぶ開発期間と数百億円から1千億円を越える莫大(ばくだい)な開発費用がかかります。加えて、研究対象となった候補物質のほとんどが途中の段階で開発が断念されます(※2)。このことから、新薬の研究開発は非常に難易度が高い業務であるといえるでしょう。

しかし、無事承認された新薬は、特許期間や再審査期間の間で独占販売が可能です。承認後の新薬の売上は独占販売期間中は売上が拡大するものの、独占販売期間が終わるとジェネリック医薬品が登場し、売上が急激に落ち込む傾向があります(※2)。

つまり、製薬会社が持続的に成長していくためには、継続的に研究開発を行い、新薬の発売による収益源の確保が必要不可欠であるといえます(※2)。

(※1)参考:厚生労働省「医薬品卸の現状や課題を踏まえた今後の対応 P.2」

(※2)参考:第一三共「医薬品業界について」

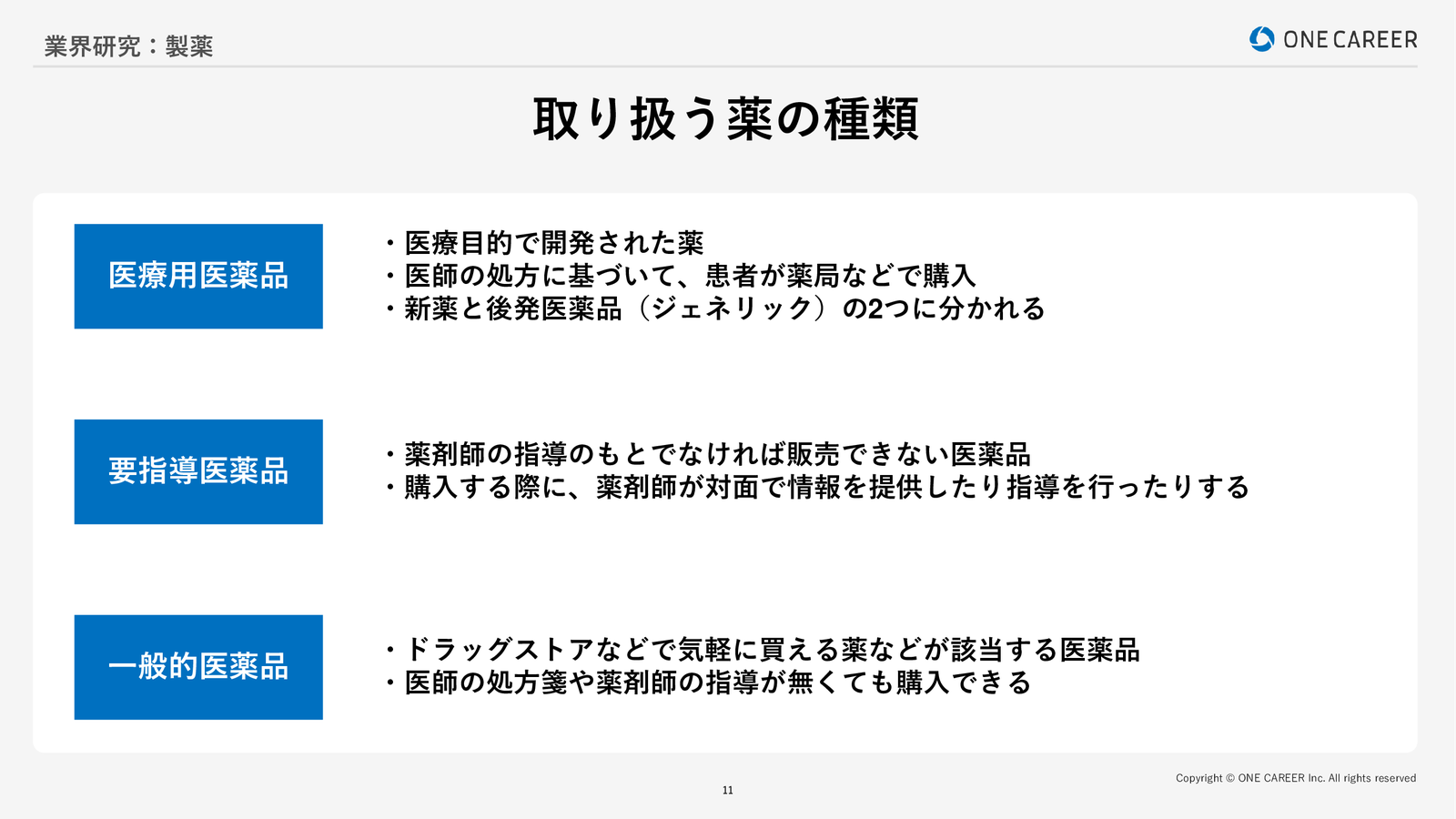

取り扱う薬の種類

製薬業界が取り扱っている薬は主に3種類です。1つ目が医療用医薬品、2つ目が要指導医薬品、3つ目が一般用医薬品です。

以下、それぞれについて詳しく解説します。

医療用医薬品

医療用医薬品とは、医療目的で開発された薬のことです。医師の処方に基づいて、患者が薬局などで購入する必要があります。一方、後ほど紹介する要指導医薬品・一般的医薬品(OTC医薬品)は、医師の処方がなくとも購入できます(※3)。

また、医療用医薬品は、さらに新薬と後発医薬品(ジェネリック)に分けることができます。

(※3)参考:厚生労働省「医療用医薬品と一般用医薬品の比較について」

要指導医薬品

要指導医薬品とは、薬剤師の指導のもとでなければ販売できない医薬品のことで、購入する際に薬剤師が対面で情報を提供したり指導を行ったりする点がポイントです。また、薬局や店舗販売業において対面でのみ販売されます(※4)。

要指導医薬品は、原則3年間市販薬として販売されます。その後、安全性に問題がなければ一般用医薬品として転用されます(※4)。

要指導医薬品は、一般用医薬品(OTC医薬品)よりも慎重に取り扱う必要がありますが、医療用医薬品ほどではないというイメージで良いでしょう。

(※4)参考:厚生労働省「要指導医薬品について P.2」

一般用医薬品(OTC医薬品)

一般用医薬品とは、私たちが日頃ドラッグストアなどで気軽に買える薬などが該当する医薬品です。医師の処方箋や薬剤師の指導がなくても購入できます。これは、一般の人が直接薬局などで購入し、自らの判断で使用することを前提に、有効性に加え、安全性の確保を重視して審査されているからです(※3)。

製薬業界全体の動向

ここでは、製薬業界全体の動向を解説します。昨今の業界や市場の動きなどを元に解説していきますので、製薬業界を目指す方は必ず押さえておきましょう。

バイオ医薬品

バイオ医薬品は、製薬業界全体の方向性を牽(けん)引する分野となっています。

バイオ医薬品とは、遺伝子組換え技術や細胞培養技術を用いて製造される医薬品です。例えば、 抗体、酵素、ホルモンなどがあります(※5)。

そして、バイオ医薬品は製薬会社にとって開発に成功すれば、大きな利益が期待できる分野でもあります。なぜなら、バイオ医薬品はこれまで治療できなかった疾患を治療できるからです。実際に、2024年度のバイオ医薬品の市場規模は約5,168億米ドルと推定されていますが、今後は北米を中心に市場が成長していき、2029年度には約7,618億米ドルに達すると予測されています(※6)。

一方、バイオ医薬品には課題も存在します。例えば、コストの高さが課題として挙げられます(※7)。

医薬品市場において、これまでは低分子医薬品が大きな割合を占めていました。低分子医薬品は化学合成で製造されていましたが、バイオ医薬品は遺伝子組換え技術や細胞培養技術を用いて製造されます。これまでの化学合成とは異なるため、バイオ医薬品は低分子医薬品と比べて製造プロセスが複雑であり、開発費用や製造費用が高くなる傾向があります。加えて、バイオ医薬品の製造や臨床研究においてはこれまでとは異なる技術(大型培養槽など)も必要となるため、初期投資も高くなる傾向があります(※7)。

バイオ医薬品には課題もありますが、今後の製薬業界にとっては必要不可欠な存在だといえます。

(※5)参考:厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーを正しく理解していただくために P.1」(※6)参考:株式会社グローバルインフォメーション「バイオ医薬品:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)」

(※7)参考:みずほリサーチ&テクノロジーズ「我が国のワクチンを含むバイオ医薬品製造の現状と課題」

デジタル医薬品

デジタル医薬品(Digital Therapeutics、 DTx)とは、デジタル技術を活用して病気の予防や治療を行う医療ソリューションのことです(※8)。従来の医薬品と補完的に使用されることが多く、特に慢性疾患や精神疾患の治療で注目されています。

デジタル医薬品の特徴としては、大きく3つあります(※9)。

1つ目は、ソフトウェアが治療の中核となっており、従来の医薬品と違いソフトウェアそのものが治療効果をもたらすという点です。アプリやデバイスを通じて、患者が自身の健康管理に積極的に関与できることに加えて、医療コストの削減も可能です。

2つ目は、患者のデータをリアルタイムで収集・分析し、個別化された治療プランを提供できる点です。個別化された治療を行うことで、病気の予防や早期発見が可能となり、医療費を抑える効果が期待されます。

3つ目は、従来医薬品との組み合わせができる点で、デジタル医薬品は、薬と併用することで治療効果を高めることができます。

以上の特徴から分かるように、デジタル医薬品は医療の未来を形作る重要な要素です。今後は、AIと融合した新世代の治療法がさらに進化し、予防医療や健康維持の分野でも活用が進むと予想されます。また、製薬企業とIT企業の連携により、治療と生活を統合した新しい医療エコシステムが形成されるかもしれません。

(※8)参考:北海道大学 薬学部・大学院薬学研究院「デジタルセラピューティクス(DTx)の実用化と課題 P.1」

(※9)参考:Beyond Next Ventures「世界の医療を変えるDTxとは?注目される背景と国内外の事例を紹介」

後発薬シフトと薬価制度改定

後発薬シフトと薬価制度改定は、日本の医療制度や製薬業界において、医療費の削減や持続可能性を確保するための重要な施策です。

まず、後発薬シフトについて解説します。

そもそも、後発薬とは特許が切れた先発医薬品(新薬)と同じ有効成分を含む薬のことです。効能や安全性が先発医薬品と同等であることが確認されていますが、研究開発費が少ないため低価格で提供されます(※10)。

そして、昨今の製薬業界では後発薬シフトが行われています。この目的は医療費の削減であり、日本の高齢化に伴い医療費の負担が増加しているため、コストの低い後発薬の使用が推進されているわけです。

次に、薬価制度改定について解説します。

薬価制度は医薬品の価格を公定価格として政府が定めたものであり、日本では、医療保険制度で使用される薬剤にはこの薬価が適用されます(※11)。

そして、薬価制度改定の目的は医薬品価格の適正化を図り、医療費を抑制することです。

この薬価制度改定と後発薬シフトの関係についてですが、後発医薬品が薬価収載されてから5年経過後も適切な置換えが図られていない個々の先発品について、薬価の「特例的な引き下げ」が行われています。つまり、先発医薬品の薬価が引き下げられ、先発医薬品と後発薬の価格差が縮小します(※12)。

よって、後発薬シフトや薬価制度改定は、患者・製薬企業・医療制度全体に影響を及ぼす重要な施策といえるでしょう。

(※10)参考:厚生労働省「後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について」

(※11)参考:厚生労働省「医療保険の基礎ー薬価、薬剤費 P.3」

(※12)参考:厚生労働省「日本の薬価制度について P.19」

創薬研究やMRのDX化

昨今の製薬業界のトレンドの1つとして、創薬研究やMR(医療情報担当者)のDXを挙げることができます。

従来は医薬品の開発には、長い年月と莫大な費用が必要とされていました。加えて、長い年月や莫大な費用を投じたとしても、思うような成果が出ないことも多々ありました(※13)。

そこで、創薬研究のDX、MRのDXが必要になったわけです。

創薬研究のDXについて、研究から営業にわたる多くのプロセスが変革、効率化されています。例えば、AI創薬、デジタルバイオマーカーなどの技術によって、アウトプットの質や速度の向上が可能になるでしょう。(※14)。

この創薬研究のDXの先進事例と言える出来事が、バイオテクノロジー企業であるモデルナが開発した新型コロナウイルスの「mRNAワクチン」です。モデルナはAWSと提携し、AWSのサービスを活用することで、新型コロナウイルスのmRNAワクチンのテストを非常に短期間で完了させました(※15)。このように短期間で成果を出したモデルナは、創薬研究のDXを牽引していると言っても過言ではないでしょう。

MRのDXについて、製薬会社で病院への営業活動を行うMRは、これまで人対人の属人的な世界でした。しかし、新型コロナウイルスが流行したことで、そもそも病院に入ることができない時期が続きました。

加えて、医療費や薬剤費を抑制するといった昨今の厳しい経営環境を背景に、MRの人数も半数以下になっているところが少なくありません。

こうした理由があり、MRの生産性向上に向けてMRのDXが進むようになりました。

(※13)参考:国立研究開発法人科学技術振興機構「創薬DX ~新薬開発のデジタル化~ P.1」

(※14)参考:国立研究開発法人科学技術振興機構「創薬DX ~新薬開発のデジタル化~ P.2」

(※15)参考:日本経済新聞「モデルナが3日でワクチンを作れた理由 田中道昭さん」

ビッグデータの活用

ビッグデータは製薬業界において新薬開発の効率化や医療の質の向上に大きな影響を与えており、今後も重要な役割を果たし続けると考えられます。

ビッグデータが与える影響には、以下のようなものが挙げられます。

1つ目は、医薬品開発のスピードアップです。ビッグデータを活用することで、成功確率が向上したり、より低いコストで開発を行えたりします(※16)。

2つ目は、 個別化医療の推進です。患者ごとの遺伝情報や生活データを分析することで、個別化医療が実現され、治療の最適化や副作用の軽減などが可能になります(※17)。

3つ目は、リアルワールドデータ(RWD)の活用です。電子カルテ、保険請求データ、ウェアラブルデバイスから得られるRWDを活用し、薬剤の効果や安全性を把握したり、市販後のデータを解析し、安全性を強化できたりします(※18)。

一方、データの質と信頼性、プライバシーとセキュリティなどの課題も多く、慎重な活用が求められます。

このように、ビッグデータは製薬業界全体を変革する力を持ち、効率性の向上や新たな治療の可能性を広げています。

(※16)参考:日本製薬工業協会「製薬企業における健康医療データの利活用に関する期待と課題 P.4」

(※17)参考:日本製薬工業協会「製薬企業における健康医療データの利活用に関する期待と課題 P.7」

(※18)参考:日本製薬工業協会「製薬企業における健康医療データの利活用に関する期待と課題 P.12」

製薬業界の仕事内容・主な職種

次に、製薬業界の仕事内容や職種について解説します。ここでは研究職、開発職、営業職(MR)、事務職、薬事職、生産・技術職、管理薬剤師、広報・マーケティングの8つに分けて解説します。

職種ごとの仕事内容や違いについて理解を深めることで、製薬業界で働くイメージを鮮明に持つことができるようにしましょう。

研究職

製薬会社の研究職では、実験や分析を主に行います。薬の合成実験や結果の分析、新薬の成分分析など、さまざまな研究を行います(※19)。

そして、研究職の仕事は大きく2つに細分化できます。それが、「基礎研究」と「応用研究」です。それぞれについては、後ほど詳しく解説します。

研究職は理系の中でも人気な職種で、競争率は非常に高いので、しっかりと準備をして就活に臨みましょう。

(※19)参考:第一三共「研究職」

基礎研究

「基礎研究」は、文字通り、病気に関する基本的な知識や新しい発見から、創薬のための仮説を立て、実験や分析を繰り返す仕事です。

例えば、植物や動物といった天然素材を使って薬の元となる新しい物質を発見したり、2つ以上の物質を組み合わせたりすることで新しい物質を作ります。そこで発見・製造した新しい物質を時間をかけてふるいにかけ、薬になる可能性が高い物質だけを選びます(※20)。このように、基礎研究では科学的な手法を使って創薬のための試行錯誤を行います。

つまり、病気に関する基本的な知識に加えて、長期的な視点で研究できるマインドが必要な仕事であるといえるでしょう。

(※20)参考:日本製薬工業協会「くすりの開発 | くすり研究所」

応用研究

「応用研究」は、基礎研究で発見された実験結果や仮説などをベースに、それを製薬会社の商品である薬とするための仕事です。応用研究では、成分を分析しているうちに偶然新しい薬効成分を見つけてしまうこともあり、化学の面白さもあるといえるでしょう。また、本来狙っていた目的とは異なる病気に効果的な薬効成分は、長い時間を経て改めて見直されることもあります。

そして、応用研究では「非臨床試験」を行います。

非臨床試験とは、応用研究で成分が確定された薬剤の効果を実際に動物を使って、有効性や安全性を確認する仕事です。また、動物以外にも、培養細胞を使って実験することもあります(※20)。非臨床試験によって、確実に薬がターゲットの患部へきちんと届いているのかを見る必要があります。

開発職

開発職は直接的な実験業務を行わず、新薬の臨床試験を進める役割を担います(※21)。臨床試験とは、発売前の医薬品を人に投与することで、開発職は臨床試験を通して仮説通りの効果が得られるか確認したり、副作用などの異常が起きていないかをチェックします。

開発職は患者さんが待ち望む医薬品開発に対する大きな責任を負う仕事ですが、それが仕事のモチベーション向上にもつながります。また、臨床試験を実施する医療機関や医師との連携、試験の進行管理、試験結果の分析、そして新薬の製造販売承認申請に必要な資料の作成などの業務もあります(※21)。

開発職は製薬会社の要の部分でもあり、毎年優秀な学生が集まるので、開発職への就職も非常に難しいと言われています。

(※21)参考:エーザイ「臨床開発職」

研究職との違い

製薬業界における研究職と開発職は、しばしば同じ職種と誤解されがちですが、その役割と業務内容には大きな違いがあります。

その違いとは、研究職は「薬の可能性を見いだし、試験する」段階で、開発職は「その薬が実際に市場で使用されるための安全性を確認し、製品化する」段階であるという点です。

研究職は、新たな薬の可能性を探求する職種で、主に基礎研究や薬の初期発見に関わります。この段階では、薬の候補となる物質の発見と効果の評価を行います(※20)。

一方開発職は、創薬研究により創出された医薬品の候補となる薬剤の承認申請に向けて、開発戦略や臨床試験計画を立案します。そして、臨床試験において治験が適切に行われているか、被験者の人権や安全が守られているかを管理しています(※21)。

以上の点で、研究職と開発職は似て非なるものですが、この2つの職種は互いに連携し、新薬開発の成功に不可欠な役割を担っています。

営業職(MR)

製薬会社で唯一文系が応募できる職種が営業職であるMRです。MRとは、Medical Representatives=医薬情報担当者のことで、自社の医薬品を医療機関に販売・流通させる仕事を行います(※22)。

具体的には、病院やクリニックへ訪問し、継続的に薬や情報を提供します。処方される薬は、医師の処方箋により種類や量・服用法が決められているため、どのような薬を処方するかは、医師によって異なります。訪問を通じ、医師や病院に自社の医薬品を処方してもらえるように働きかけることがポイントです。

MR一人一人が医薬品を売り上げることが、製薬会社の売上に直接結びつきます。

(※22)参考:大塚製薬「募集職種・研修制度 MR職」

事務職

事務職では、人事や総務・秘書・広報など製薬会社の根幹を支える仕事を行います(※23)。

理系大学などを卒業しておらず、研究・開発職への応募条件を満たしていなかったり、営業職を希望しない人でも、製薬会社を目指したいと考えている場合にはおすすめの職種です。

(※23)参考:佐藤製薬「採用情報」

薬事職

医薬品や医療機器を販売するためには、厚生労働省から製造承認販売を取得する必要があります。そして、その承認申請業務を担当するのが薬事職です(※24)。

また、薬事職の仕事は販売許可のための申請対応だけでなく、さまざまな仕事があります。

例えば、医薬品の添付文書や薬事情報システムの管理、医薬品の価格について厚生労働省との交渉などがあります。これらの仕事には多くの関係部署との連携が必要であり、そのため幅広い分野に関わりながら医薬品の一生を支える点が特徴です(※24)。

(※24)参考:大塚製薬「募集職種・研修制度 薬事職」

生産・技術職

生産・技術職では、医薬品の重要事項である「高品質」・「安定供給」のため、生産計画、生産ライン管理、品質検査、包装などの幅広い業務を行います(※25)。

ものづくりの一端にあずかることができ、生産ラインで生じるさまざまな複雑な問題を解決し、製品が世に出るのをサポートできる生産・技術職のやりがいは大きいでしょう。

(※25)参考:持田製薬株式会社「生産技術職」

管理薬剤師

管理薬剤師とは、法律によって設置が義務付けられている薬局各店舗の責任者、または製造業では拠点ごとの責任者のことです。

管理薬剤師の業務内容は主に4つであり、一般的な薬剤師とは異なります。以下、それぞれについて解説します(※26)。

1つ目は、管理薬剤師のメインの業務である、医薬品の管理業務です。管理薬剤師は、管理している施設が取り扱っている薬品に関する不備や品質のチェックを行い、適正に保管しなくてはなりません。これらが適正に管理できるように、施設の不備や陳列の改善も行います(※26)。

2つ目は、使用者への情報提供業務です。医薬品が適切に使用できるよう、医薬品に関する情報を把握し、使用者に提供します。医薬品に関するカウンセリングや、副作用相談などの購入者のアフターケアも実施します(※26)。

3つ目は、現場の薬剤師など従業員の管理です。管理薬剤師は、現場のリーダーとして、他の薬剤師やスタッフの接客態度、法令順守や情報提供の状況などについて、監督・指導し、常に従業員を適切に管理しなくてはなりません(※26)。

4つ目は、意見申述です。2021年8月1日の改正薬機法施行により、管理薬剤師に新たに意見申述の義務が課せられています(※27)。管理薬剤師自身が保健衛生上の問題点に気づき、改善のための措置などの意見がある場合は、現場責任者として薬局開設者(オーナーなど)に書面により報告する必要があります。

(※26)参考:厚生労働省「管理薬剤師等の責務の内容について」

(※27)参考:厚生労働省「『薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン』について P.9」

広報・マーケティング

製薬業界の広報・マーケティング職では、多岐にわたる仕事を行います(※28)。

製品戦略の企画立案・実行や、市場分析・調査に基づき、患者さんや医療従事者のニーズに適した戦略を立案したりします。また、パンフレット、講演会企画、MR及びMR以外の情報媒体を通じた情報配信を展開することも仕事です。

日常的には、マーケットの分析や顧客心理の把握に基づき、医薬品の提供を通して情報提供やサポートを実施します。この業務は非常に難易度が高いと言われています。

それは、常にマーケットのニーズに耳を傾け、顧客を満足させる方策を考える能力や、医療現場の環境や疾病に関する専門知識、加えて業界特有の商習慣の理解などが必要だからです。

また、製薬業界の広告宣伝では、ビジネス上の表現のルールが非常に厳しいです。例えば、使ってはいけない文言が多くあったり、明確な根拠なくして競合他社の製品と比較したりすることも禁じられています。

しかし、上記のようなさまざまな制約がある中で効果的な戦略を構築し、マーケットにおいて自社のポジションを確立することが、この仕事のやりがいともいえるでしょう。

(※28)参考:持田製薬グループ「マーケティング職」

製薬業界大手5社の業績比較・ランキング(売上高/営業利益)

製薬業界主要5社である武田薬品・大塚製薬・アステラス製薬・第一三共・中外製薬の売上高と営業利益を見てみましょう。以下のグラフは各社の業績です。

(※)出典:バフェットコード「武田薬品工業/大塚HD/アステラス製薬/第一三共/中外製薬」

(※)大塚製薬、中外製薬に関しては、集計期間が2023年12月までになっています。

2023年度は売上高においては武田薬品がトップで、前期比5.9%増の約4.3兆円を売り上げました(※29)。営業利益/営業利益率においては中外製薬がトップで、驚異の39.5%を達成しました。

また武田薬品は、主力の潰瘍性大腸炎・クローン病治療薬「エンティビオ」などが好調であったものの、2023年の製薬会社の世界売上高ランキングとしては前年より2位下がり、13位という結果でした。そして、売上高2兆円超えの大塚HDは20位。続いてアステラス製薬は23位、第一三共は24位でした(※30)。

(※29)参考:AnswersNews「【2024年版】国内製薬会社ランキング トップ武田は4.3兆円、2位は大塚HD、3位アステラス」

(※30)参考:AnswersNews「【2024年版】製薬会社世界ランキング―ロシュが3年ぶり首位…2位にメルク浮上、ファイザーが3位」

製薬業界大手5社の特徴・強み

続いて、製薬業界大手5社の特徴や強みについて見ていきましょう。

武田薬品:国内シェア1位のガリバー、タケダイズムを重んじる誠実な取り組み

武田薬品は先述したように、国内売上高トップを誇る製薬業界の巨人です。特徴はその潤沢な資金による(1)開発への積極性と(2)豊富な商品ラインアップの2点です。

(1)開発への積極性

同社は7299億円もの資金を研究開発費に投資しており、国内トップです。円安の影響もあり、前年から15.3%増加しました。2位はADC(抗体薬物複合体)の開発に積極投資する第一三共(3643億円)で、約2倍もの費用を投じています(※29)。

(2)豊富な商品ラインアップ

国内の主要製品には、本態性血小板治療剤「アグリリン」、高血圧症治療剤「アジルバ」などが挙げられます(※31)。現在は、「オンコロジー(がん)」、「希少遺伝性・血液疾患」、「ニューロサイエンス(神経精神疾患)」、「消化器系疾患」の領域に注力しています(※32)。

また、武田薬品の経営の基本精神にはタケダイズムと呼ばれるものが存在します。誠実・公正・正直・不屈という4つの価値観(※33)で、実際の業務への姿勢にも現れています。

武田薬品はMRに対して、量的に厳しい仕事を必ずしも求めていない一方で、「ベスト・イン・クラス(=各社の中でドクターに最も信頼されるMRであること)として誠実に働くこと」つまり「質」的に高度な仕事を求めています。ある社員は「病院で使用する薬品を全て武田薬品のものに切り替えるとドクターに言われても、医薬品の副作用も考慮し『この医薬品で症状が安定している患者にだけ使用してください』と伝えた」と話しており、営利だけではなく患者さんのことを考え誠実に対応をしていることが伺えます(選考対策ページより)。

また、開発の早い段階から、患者さん視点を考慮しているといいます。有効な治療方法がいまだになく、開発が待たれているような医療ニーズに対応できるように常に努力しています(※34)。

誠実に患者さんに向き合い医師と話し合いながら働く、質重視のカルチャーに魅力を感じる人は必見の企業です。

(※31)参考:武田薬品工業「タケダのめざす姿」

(※32)参考:武田薬品工業「主要製品」

(※33)参考:武田薬品工業「経営の基本精神」

(※34)参考:武田薬品工業「人生を大きく好転させる可能性のある医薬品を届けるために、定めた道を進む」

大塚製薬:「ものまねをしない」大塚製薬独自を追求するビッグベンチャー魂

業界2番手の売上収益を誇る大塚製薬の特徴は、(1)独創性を追求する自由な環境(2)トータルヘルスケアカンパニーの2つです。

(1)独創性を追求する自由な環境

大塚製薬は「ビッグベンチャーカンパニー」です(※35)。「実証と創造性」を社員それぞれが持っていて、大塚製薬だからこそできることを追求しています。その一つが、今までになかった先入観を打ち破るような新しいカテゴリーの製品の創出です(※36)。

(※35)参考:大塚製薬「第一章 ビッグベンチャーカンパニー」

(※36)参考:大塚製薬 新卒採用サイト「採用メッセージ」

(2)トータルヘルスケアカンパニー

大塚製薬は「ポカリスエット」や「オロナミンCドリンク」などを主力商品としており、医薬品のみのメーカーでないことが特徴です。これらのニュートラシューティカルズ関連事業(※37)と、飲料などの消費者関連事業(※38)は、大塚HDの売上収益の約27%を占めています(※39)。

「ものまねをせず、世界に通じるものを創る」ことを理念に、のびのびと研究できる環境を整えています。ある内定者は同社には、「さまざまな挑戦をして、周りがそれを許す環境がある」と語っていました。また、医薬品事業のMRとして採用後、キャリアの中でニュートラシューティカルズ事業の営業に回ることもあるようです。さまざまな角度から人々の健康を支えることができる特異な企業といえるでしょう(選考対策ページより)。

医薬品だけではなく、総合的に人の健康に関わりたい人にとっておすすめの企業です。

(※37)参考:大塚製薬「ニュートラシューティカルズ関連事業」(※38)参考:大塚HD「消費者関連事業」

(※39)参考:大塚HD「2023年12月期 有価証券報告書 P.146」

アステラス製薬:幅広い海外地域での事業展開

売上収益の約42%がアメリカ、約26%がエスタブリッシュドマーケット(欧州・カナダ・オーストラリア)、約10%がインターナショナルマーケット(ロシア・中南米・中東・アフリカ他)、約6%がグレーターチャイナ(中国、香港、台湾)と、特定の地域に偏らずとも海外売上比率が約80%にも上っています(※40)。

主要製品は、前立腺がん治療剤「エンザルタミド」や、過活動膀胱(ぼうこう)治療薬である「ミラベグロン」などで、これらを中心にグローバル販売しています(※41)。

また、同社は世界70カ国以上でビジネスを展開しており(※42)、幅広いパイプラインを持っています。実際に働いている社員は「国内でトップシェアを目指しながら、海外にも事業を展開させていく必要がある」と語っており、入社後に海外と関わる機会が多いといえるため、海外で活躍したいと考えている学生や、国内外問わず名の知られている企業にてファーストキャリアを歩みたい学生におすすめの企業です(選考対策ページより)。

(※40)参考:アステラス製薬「2024年度有価証券報告書 P.25」(※41)参考:アステラス製薬「統合報告書2024 P.5」

(※42)参考:アステラス製薬「統合報告書2024 P.4」

第一三共:老舗ブランドを持つ、信頼を集める医薬品メーカー

第一三共の特徴として(1)幅広い製品ラインアップが可能にする社会貢献性の高さ(2)グローバル創薬企業を目指すが挙げられます。

(1)幅広い製品ラインアップが可能にする社会貢献性の高さ

第一三共は「革新的医薬品を継続的に創出し、多様な医療ニーズに応える医薬品を提供することで、世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献する」を企業理念に掲げる製薬会社です(※43)。

そんな第一三共の魅力はなんといっても、幅広い製品ラインアップが可能にする社会貢献性の高さです。

実際、医療現場からのMR評価No.1を9年連続で獲得し、日本の医療用医薬品市場においてトップクラスの売上シェアを有しています。イノベーティブ医薬品事業、ジェネリック医薬品事業、ワクチン事業、OTC医薬品関連事業など幅広く展開し、ニーズへ的確に対応することにより、総合的に貢献しているといえるでしょう(※44)。

(※43)参考:第一三共「第一三共について」

(※44)第一三共株式会社「私たちの強み」

(2)グローバル創薬企業を目指す

第一三共は「がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業」を2025年ビジョンに掲げており、「治療の選択肢を広げる医薬品を1日でも早く、より多くの国の医療現場に届けたい」という熱意を源に、今後グローバル規模でのがん事業を加速させると考えられます(※44)。

がん疾患の市場が成長していることを背景に、2025年にがん領域だけで6,000億円以上の売上収益を目指しており(※45)、第一三共ががん事業に集中投資する姿勢がうかがえます。

(※45)参考:第一三共「第一三共の現況と成長戦略 P.30」

中外製薬:目の前の患者に寄り添い、常に進歩を追求するバイオ医薬品のパイオニア

中外製薬の特徴は(1)独自の技術力の開発への意欲と(2)ロシュとの戦略的アライアンスの2点です。

独自の技術力の開発への意欲

中外製薬は、独自の技術力と高い創薬力で世界に高く評価されています。例えば、抗体エンジニアリング技術、低分子や中分子など多様な創薬モダリティでの研究基盤などが挙げられます。また、そのような高い評価に甘んじることなく、疾患バイオロジーへの理解を深めようとしたり独自の創薬技術を駆使した革新的な医薬品の開発に注力しようとしていたりすることも同社の特徴の一つです。この独自の技術力や開発への貪欲な意欲が実を結び、国内の抗体医薬品市場ではNo.1のプレゼンスを誇っています(※46)。

高い創薬力に関して、同社は革新的な研究開発プロジェクトを連続的に創出しています。そして、これまで同社の6つの創製医薬品が9回にわたり米国食品医薬品局(The U.S. Food and Drug Administration:FDA)から「画期的治療薬」に指定されています(※46)。このことからも、同社の創薬力は世界的に高い評価を受けているといえるでしょう。

また、同社はこうした医薬品の開発による医療への貢献にとどまらず、チーム医療の推進や、地域医療連携の促進に向け、各種情報提供や勉強会の開催、行政と連携した啓発活動などにも力を入れており、医療関係者からの評価も国内屈指です。

以上より、常に現在の立ち位置に甘んじることなく、医療現場・患者のためにその開発の手を止めない同社は、今後も医薬品の新たな領域へ開拓するパイオニアでありつづけることでしょう。

ロシュとの戦略的アライアンス

グローバルな事業展開を行うにあたって、同社は2002年に世界有数の製薬会社であるロシュ社と戦略的アライアンスを締結しました。このアライアンスでは、ロシュ・グループとしては有望な医薬品を日本に効率的に導入できるというメリットがあり、中外製薬としてはロシュ・グループの強力な研究基盤や、開発・販売におけるグローバルプラットフォームを利用できるというメリットがありました。つまり、戦略的アライアンスによって、中外製薬は世界の患者さんへ自社創薬品を効率的に届けることができるようなりました。

実際、アライアンス締結以降、同社はがん領域で国内売上シェアNo.1のポジションを獲得しています。これは、ロシュ社からの製品導入が進み、製品ラインアップや開発パイプラインが拡大したことが要因だといえるでしょう(※46)。

また、安定した収益基盤を得ることで、革新性の高い技術・創薬への集中投資が可能になっている点もポイントです。

(※46)参考:中外製薬「中外製薬『5つの強み』」

製薬業界大手5社の社風の違い・制度

続いて、製薬業界大手5社の社風の違いや制度について見ていきましょう。

武田薬品:国内トップの研究開発費により充実した環境が整う

国内製薬会社として売上高トップの武田製薬では、充実した研究開発資金と研究環境があることが魅力です。研究開発資金に関しては、同社の2024年度の研究開発費は国内トップの7,299億円を誇り、さらに前年比15.3%増と年々研究開発費を増大させています。この規模は、第一三共の3,643億円と比較しても、2倍近くの差があることがわかります(※29)。

中途で他社から武田薬品に移った社員によると、「他社と比べても武田薬品の研究環境は非常に充実しており、研究の中でできることのレベルが違うと感じる。養われる個人の研究力の差も格段に大きいだろう」と語っていたそうです。多額の研究開発費による充実した環境で、研究力を身に付けたいと考えている学生にとって魅力的な企業だといえるでしょう(選考対策ページより)。

▼武田薬品工業に関する【ONE CAREER限定コンテンツ】はこちら!

大塚製薬:成長を積極的に後押しする環境で幅広い業務に携われる

大塚製薬の研究技術職・生産職では、医療品関連事業・ニュートラシューティカル関連事業において,初期の基礎研究から製造検討に至るまでのさまざまな分野での業務に携わることができます。

さらに、同社では「チャレンジすること」を受け入れ後押ししてくれる環境にあるようです。ある新薬研究に携わる社員によると、「大塚製薬には失敗しても良いから最後までやり遂げるという社風がある」と語ります。さらに、他の社員も「私は開発で失敗したことがあったが、その後も開発に携わらせてくれた」と話していることからも、挑戦を後押しする環境がうかがえます。これらのことから、同社は積極的に挑戦をしていきながらさまざまな業務を経験したいと考える学生にとっておすすめです(選考対策ページより)。

▼大塚製薬に関する【ONE CAREER限定コンテンツ】はこちら!

アステラス製薬:「患者への貢献」の価値観が根強い。主体的に結果を求める社風

アステラス製薬には、以下の「Astellas Way」と呼ばれる世界中の社員が大切にする価値観が存在します。

【患者志向】 「この判断・行動は患者さんのためになるか?」と常に問いかけよう。

【主体性】 変化を先取りし、主体性を持って、常に挑戦し続けよう。

【結果】 「前例」にこだわらず、「結果」にこだわろう。

【多様性】 多様性を取り込み、自由闊達(かったつ)なコミュニケーションで創造性を発揮しよう。

【誠実】 もし判断に迷ったときには「誠実さ」に立ち戻ろう。誠実さが全ての判断基準だ。

このAstellas Wayから、同社では、「患者」への強い思いを基に、主体的な挑戦をし、結果を出すことが重視されていることが考えられます。実際にある内定者は、「チームワークは重視しつつも、各人が主体性を持って結果にこだわる姿勢があると感じた。どこか体育会に似た雰囲気を感じた」と話していることからも、上記の「Astellas Way」の価値観が強く根付いていることが伺えます。

「Astellas Way」に共感し、結果にこだわりながら挑戦をしていきたいと考える学生にとって魅力的な企業であるといえるでしょう(選考対策ページより)。

▼アステラス製薬に関する【ONE CAREER限定コンテンツ】はこちら!

第一三共:広い視野と専門的な力を重視。キャリア形成支援も充実

第一三共では、広い視野から組織や問題を捉えた上で、成果を最大化するための専門的な力を発揮することが重視されています。このような人材を育成するために、同社では挑戦する姿勢を後押しする制度や環境が豊富に存在します。例えば、毎年全ての社員が自らの現状とこれからの自己実現の姿を会社に申告する「自己成長申告制度」や、自らのキャリアステージに応じて参加できる第一三共グループ合同での研修などが挙げられます(※47)。

成長を後押しする環境の中で、広い視野で物事を捉えながらも専門力を鍛えたいと考える学生におすすめです。

(※47)参考:第一三共株式会社「人材育成への考え方」

中外製薬:上下関係にとらわれず意見交換ができ、風通しの良い文化が根付いている

常に新たな領域へと進出し、創薬イノベーションを起こし続ける中外製薬の根底には、上下関係なく意見を交わす風通しの良い文化があります。

同社では創薬に際してプロジェクトごとにチームを組み、チーム内で議論を重ねながら研究を進めていきます。また、ある社員からは、「『こんな疾患をターゲットにこんな創薬を実現できないか』という根本のアイデアは、1年目の社員でも提案できる。そうした場が社内に設けられていて、キャリアに関わらず機会は平等に与えられている。そこで革新的なアイデアを出して認められれば、若くても自分でプロジェクトを率いることができる」という声が上がっており、同社の年次・部署関係なく意見を言い合い、よりよい医薬品の開発を目指す研究員たちの姿がうかがえます。

また、こうした環境で働く魅力について、ある社員は以下のように語ります。

「アカデミアと比べて企業の研究者はやりたいことができない、などと言われるが、中外製薬では決してそんなことはない。自ら声を上げて主張すれば、面白いテーマにいくらでも挑める。そしてその先には『患者さんを救う』というゴールがある」

よって、同社は年次部署に関係なく自らのアイデアで研究を行いたいが、机上の空論ではなく「患者さんを救う」という結果にまでこだわりたい学生におすすめの環境です(2024年卒の合格の秘訣)。

▼中外製薬に関する【ONE CAREER限定コンテンツ】はこちら!

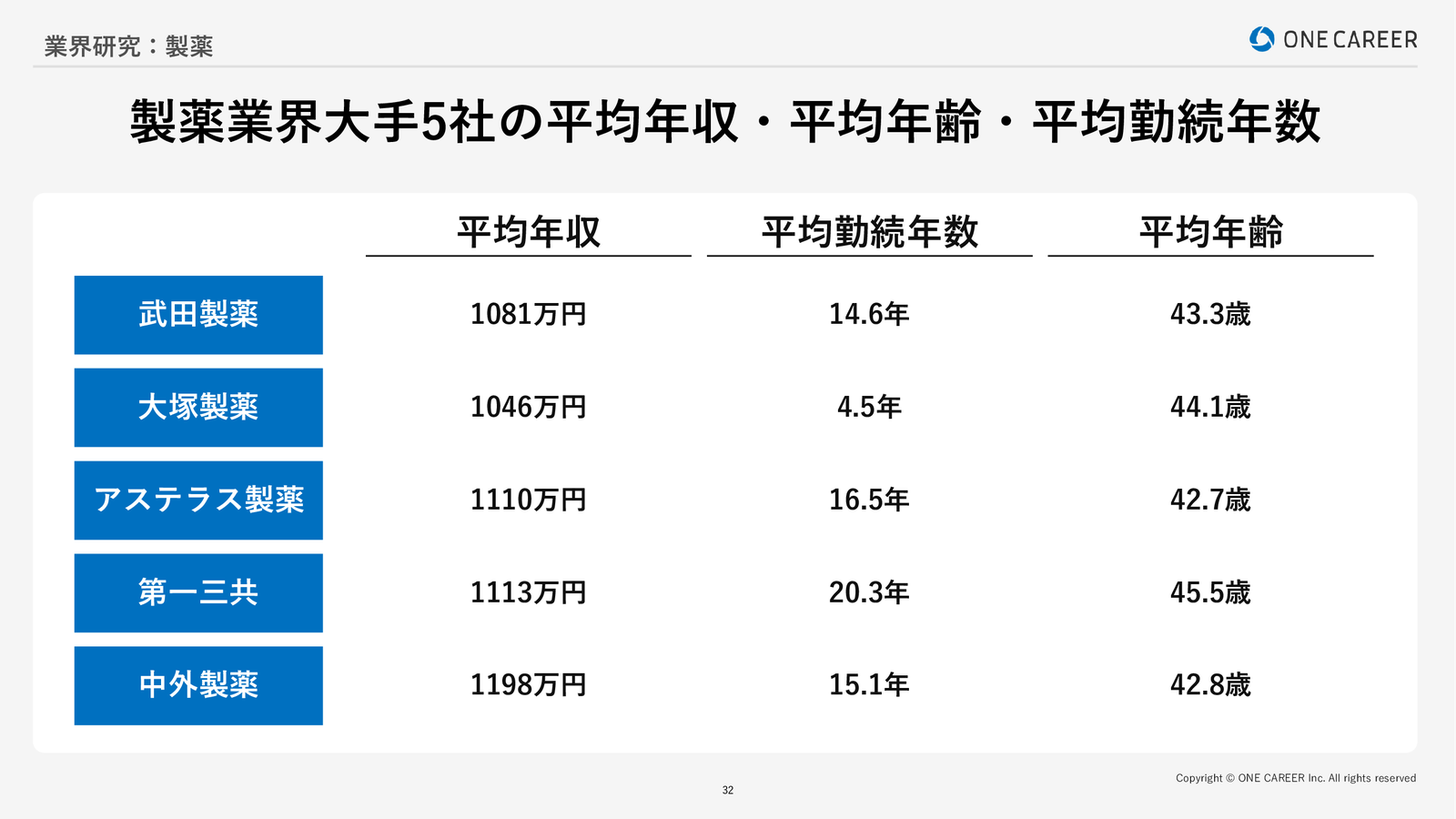

製薬業界大手5社の平均年収・平均年齢・平均勤続年数

製薬業界大手5社の平均年収・平均年齢・平均勤続年数は以下の表のようになっています。

※出典:武田薬品「2023年度有価証券報告書 P.10」

※出典:大塚HD「2023年度有価証券報告書 P.20」

※出典:アステラス製薬「2024年度有価証券報告書 P.7」

※出典:第一三共「2023年度有価証券報告書 P.11」

※出典:中外製薬「2023年度有価証券報告書 P.12」

※大塚製薬のみ持株会社の大塚HDの有価証券報告書を参考にしているため、勤続年数が低めに提示されています。

※平均給与は千の位を四捨五入しています。

5社とも平均給与は1000万円以上です。令和5年の日本全体の40〜44歳の平均年収は約501万円(※48)ですので、いずれの企業も非常に高い水準であることが分かります。

(※48)参考:国税庁長官官房企画課「令和5年分民間給与実態統計調査-第10表 事業所規模別及び年齢階層別の給与所得者数・給与額- P.3」製薬業界で働く魅力・やりがい

次に、製薬業界で働く魅力ややりがいについて解説します。ここでは、大きく6つの観点で解説していきます。

人々の人生と未来を支える

人々の人生と未来を支えることができることは、製薬業界の最も大きなやりがいと言っても過言ではないでしょう。

新薬の開発や改良により、これまで治療が難しかった病気や未解決の医療ニーズに応えることができます。

それは、患者さんや家族の人生を良い方向に変えるきっかけとなることも多いでしょうし、高齢化社会や感染症などの社会課題を解決しているという意味でも、社会的意義が大きい仕事であるといえます。

新しい医薬品を生み出す醍醐味(だいごみ)

研究や技術の最前線で働くことで新しい医薬品を生み出すことができることも、製薬業界のやりがいの1つです。

製薬業界では、バイオテクノロジーやAIなど、最新の科学技術を駆使した研究開発が行われています。

そのような専門性を活かして新しい医薬品を生み出すことは、学術的にも実務的にも大きなやりがいといえるでしょう。

医療現場のリアルな声に触れられる

製薬業界では医療現場のリアルな声に触れる機会が多く、それも大きなやりがいの一つです。

例えば、営業職(MR)であれば、医師や薬剤師、看護師といった医療従事者と直接コミュニケーションをとります。コミュニケーションによって処方の課題や臨床での実際の効果についてフィードバックを受け、それを社内に共有することでより良い製品開発につなげる役割を果たします。

また、患者支援プログラムを通して直接患者さんや家族の声を聞くことができます。患者や家族のリアルな声を聴くことができることは貴重な経験となるでしょう。

安定している

薬は、病気にかかった時に必ず必要になります。一生で病気にかからない人はいないため、薬のニーズがなくなることはありません。

ニーズが常にあるということは、安定した利益が見込めるということです。

よって、製薬業界は売上が景気に左右されにくく、他業界と比較すると安定しているといえるでしょう。

高収入が期待できる

製薬会社は高収入が期待できます。

2023年度の製薬会社の年収ランキングを見てみると、1位から10位まですべての企業が平均年収1000万円を超えています(※49)。一般的に、業界に属している企業の年収ランキングの1位から10位すべての企業が1000万円を超えることは、他業界ではまず見られません。

つまり、製薬会社は他業界と比較すると高収入が期待できるといえるでしょう。

(※49)参考:AnswersNews「【2024年版】製薬会社年収ランキング 1位は1596万円のサンバイオ…新薬大手は中外が3年連続トップ」

充実した福利厚生

製薬業界は福利厚生が手厚いことも特徴です。

製薬業界の住宅手当は条件などがありますが、例えばアース製薬では、勤務地近辺の物件を借り上げ、月額9,000円(光熱費含む)で入社後3年間または27歳までの社員に提供しています(※50)。

よって、製薬業界は福利厚生が手厚いといえるでしょう。

(※50)参考:アース製薬「待遇・福利厚生」

製薬業界大手5社の選び方

ここでは、鉄鋼業界大手5社の選び方をご紹介します。

自己分析で自分の強みや価値観を洗い出そう!

自己分析とは、過去の経験・エピソードから「自分がどういう人間で、何ができるかを言葉にするプロセス」のことです。

就活において基礎となるプロセスで、会社を選ぶ際だけでなく、自己PRや志望動機を作る際にも役に立ちますが、「自己分析のやり方が分からない」のが学生に共通する悩み。

以下の記事では、自己分析のやり方をあらゆる角度から分解し、解説していますので参考にしてみてください。

▼自己分析について詳しく知りたい方はこちら ・自己分析のやり方【4通り】簡単にできる方法・ツールとメリットを解説

情報収集ではONE CAREERの【選考対策ページ】を有効活用しよう!

「第一志望に受かりたい」「選考突破に必要な情報だけを知りたい」「いろいろな人の考えに触れたい」。

そんな気持ちに答えるべく、ワンキャリアでは4,000社を超える人気企業の選考ステップや合格の秘訣(ひけつ)を掲載している他、1,800件を超える就活記事も掲載しています。

例えば、合格の秘訣のページでは、企業の魅力や各職種の魅力、会社が求める人物像、選考のポイント、内定者の感想を掲載しているため、会社を選ぶ際の参考にできます。

以下の記事では、これらの情報を掲載している「選考対策ページ」「募集ページ」「就活記事」の活用法をご紹介していますので参考にしてみてください。

▼ワンキャリアの活用方法について詳しく知りたい方はこちら ・「就活の赤本」内定のウラ情報が満載、ワンキャリアを使い倒せ!

ワンキャリア公式YouTubeチャンネル『【公式】ワンキャリアライブ』を活用しよう!

ワンキャリア公式YouTubeチャンネルでは、過去に配信した100社以上の説明会動画が見放題です。これらを利用して企業研究や志望動機のブラッシュアップに役立てましょう。

また、ワンキャリアのキャリアアドバイザーによる新番組『ワンキャリコミット』も見逃せません。クチコミやワンキャリアライブの企業情報をもとにした、人気企業・難関企業の選考対策動画や、「自分に合った会社はどれか?」「秋以降どう動けばいい?」など、就活生のためのお悩み解消コンテンツをご用意しています。ぜひ情報収集に役立ててみてください。

「ONE CAREER」のYouTubeチャンネルはこちら(YouTubeに遷移します)

手間がかかる「業界研究」はONE CAREERにおまかせ!

業界研究を行うことで、志望企業と競合他社の違いが明確になり、自分に合った会社を見つけられ、志望動機の説得力が増します。

志望動機が重視される「日系メーカー」「インフラ」、業界研究をしないと「入社後やりたいこと」「強い志望動機」が語りづらい「金融」「商社」「広告」、内定辞退を恐れ、「業界1位・2位の企業ではなく、なぜうちなのか」が何度も聞かれる「業界3位以下の企業」では業界研究はマストといわれています。

とはいえ、時間がかかる業界研究は、正直少し大変ですよね。

そこで、ワンキャリア編集部が就活生の代わりに業界研究を行いました!

就職活動が本格化して忙しい時期こそ、ワンキャリアの業界研究記事をぜひフル活用して、効率良く情報を集めましょう!

▼業界研究記事はこちら ・【業界研究のやり方:36業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!人気業界/企業を徹底比較

企業研究を効率よく進めたい方には「合格の秘訣」がおすすめ!

企業研究は、企業のホームページを見て、OB・OG訪問をして……と、膨大な時間がかかるように思われがちですが、実は短時間で終わらせられるのです!

多くの企業が採用する「Big Five(ビッグ・ファイブ)理論」のテスト。実は簡易版のテストを使うだけでも、ある程度自分に向いている業界・会社・仕事分野が分かります。自分の適性をつかんでおけば「向いていない業種の採用選考を受け続ける」リスクを回避でき、企業研究の時間短縮にもつながるでしょう。

次にワンキャリア編集部が皆さんの代わりに企業研究を行う「3分対策シリーズ」をお届けします。各企業の社風や選考のポイントをまとめてあるので、ES締め切り直前や面接前日の時間がないときの企業研究におすすめです!

それぞれについての記事を以下でご紹介しますので、参考にしてみてください。

また、ワンキャリアの選考対策ページにある「合格の秘訣」も企業研究におすすめです。業界の特徴から各企業の特徴や強み、社風から選考対策についても記載してありますのでぜひ参考にしてみてください。

合格の秘訣をみる

ONE CAREERへの新規会員登録/ログインが必要です。

▼企業研究について詳しく知りたい方はこちら ・企業研究は10分で終わらせる!「欲しい人材を見抜く」裏ワザ ・企業の対策は3分で全部終わらせる!ワンキャリ編集部がお届けする「3分対策シリーズ」

就活の軸を見つけ、自分の価値観を整理しよう

就活をしているとよく聞く「就活の軸」というワード。自分の就活の軸を持っていると行きたい会社は確固たるものになります。

就活の軸を見つけるにはまず、自己分析をして自分の「本音」と「建前」を整理しましょう。おのずと自分ならではの就活の軸が姿を現すはずです。

▼就活の軸について詳しく知りたい方はこちら ・就活の軸【例一覧100選】面接/ESでの答え方と業界・職種別の例文

製薬業界大手5社が求める人物像・選考対策

いかがでしたか。特許の失効や医療制度変革などにより環境が激変する製薬業界。働いていて飽きない点も魅力だといえるでしょう。

以下、各社の選考対策ページです。ぜひご活用ください。

製薬業界が求める人物像

各社が求める人物像は、下記の「合格の秘訣」を参考にしてください。

武田薬品

大塚製薬

アステラス製薬

第一三共

中外製薬

ONE CAREERへの新規会員登録/ログインが必要です。

製薬業界の選考対策

エントリーシート(ES)対策

企業が志望動機で注目しているポイントは、「会社で活躍できる人材であるかどうか」という点です。そして具体的には以下の3つのポイントを重要視しています。

- 入社意欲がどれほど強いか

- 自社のカルチャーや目指す方向性と合っているか

- 入社後に活躍してくれそうか

これら3つのポイントを含んだ志望動機は説得力があり、過去の選考参加者や内定者のESからも高評価を受けやすいことが分かっています。

▼エントリーシート(ES)の書き方について詳しく知りたい方はこちら ・志望動機【例文17選】ES・履歴書での書き方と職種・業界別の実例 ・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策

Webテスト対策

Webテストは多くの企業で実施されており、企業ごとに異なるテストが使用されています。そのため、事前にテスト内容を把握し、対策をしておくことが重要です。

製薬業界では、特に「SPI」が多く実施されています。

SPIは性格と能力の2領域を測定し、能力検査は言語(国語)と非言語(数学や算数)でわかれています。時間制限がついているという特徴があり、受験者の解答状況や正答率によって問題が変わっていきます。正答率が高ければ難易度の高い問題が出題され、高得点につながるので、時間内で的確に問題を解けるようにしておきましょう。

また、企業によっては企業オリジナルの筆記試験が課される場合があるため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

以下にWebテストについての記事をご紹介しますので参考にしてみてください。

▼Webテストについて詳しく知りたい方はこちら ・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧 ・【SPI対策】全問題形式を完全網羅!練習問題&解答一覧(言語・非言語・英語・構造的把握力) ・【玉手箱対策】問題&解答集|出題企業と問題形式(計数・言語・英語)まで紹介

面接対策

業界や会社によって面接で問われる内容は異なります。そのため、志望する業界に合わせた対策が必要です。以下では、業界や企業ごとに準備を進める際のポイントをご紹介します。

まず、面接選考を通過するためには「企業目線」で考えることが重要です。内定の判断を行うのは、その企業の人事担当者や役員ですので、企業が求める人材像を理解することが不可欠です。経営計画などの企業情報を調べることはもちろんですが、企業側の視点に立ち、「どのような人材が求められているのか」を意識しながら面接準備を進めましょう。

また、面接対策では自己分析を行い、自分をアピールするための材料をそろえることも重要です。しかし、選考対策の順番としては、まず企業や業界の分析を行い、その後に自己分析を進める方が効果的です。企業のニーズを理解した上で自分の強みを整理することで、より説得力のあるアピールが可能になります。

ワンキャリアでは、企業ごとの選考ステップや合格の秘訣を紹介しています。これにより、各企業が重視する評価ポイントや求める人物像を効率的に把握することができ、情報収集の手間も省けます。企業研究を進める際には、ぜひご活用ください。

▼面接対策について詳しく知りたい方はこちら ・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例

OB・OG訪問

OB・OG訪問は、大学の先輩や知り合いを通じて紹介してもらったり、就活イベントを利用して社員と接点を持つことで機会を得ることができます。これにより、説明会では得られないリアルな情報を知ることができ、業界や企業についての理解が深まることは間違いありません。

さらに、業界や企業によっては、OB・OG訪問の有無や訪問時の評価が選考に影響することもあります。訪問の回数が多いと「熱意がある」と評価されたり、質の高い質問をすることで「優秀だ」と思われることがあります。

OB・OG訪問をすべきか迷っている場合は、まずは最初の1人、同じゼミやサークルの先輩など身近な人から始めてみると良いでしょう。

OB・OG訪問については以下の記事で詳しく記載してありますので参考にしてみてください。

▼OB・OG訪問について詳しく知りたい方はこちら ・OB・OG訪問とは?やり方から内定者が使うアプリまで完全解説

語学力を磨く

製薬業界の選考では、語学力の高さをアピールすることも有効です。

製薬業界では海外の成功事例や論文を参考にするなど、グローバルな視点で業務に臨むことが多いです。そのため、製薬業界で活躍したいと考えている方は、語学力を磨いておきましょう。

語学力のアピールに効果的な資格はTOEIC(700~800点以上)です。こちらの記事では就活でおすすめの資格について、特徴や対策のポイントを解説しています。ぜひ参考にしてください。

▼TOEICについて詳しく知りたい方はこちら ・就活でTOEICは何点取れば有利?いつまでに対策すべきか解説

製薬業界以外の業界研究記事

▼業界研究まとめ記事はこちら ▪️メーカー ・【素材メーカー:業界研究】大手5社(日本製鉄・旭化成・AGC・クラレ・日本ガイシ)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【電機メーカー:業界研究】大手4社(ソニー・日立製作所・パナソニック・三菱電機)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い ・【化粧品メーカー:業界研究】日本の大手4社(花王・資生堂・コーセー・日本ロレアル)を比較!業績ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【飲料メーカー:業界研究】大手4社「アサヒ・キリン・サントリー・サッポロ」を比較!業績ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【食品メーカー:業界研究】大手5社(味の素・日本ハム・明治・日清食品・江崎グリコ)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【重工メーカー:業界研究】大手3社「三菱重工業・川崎重工業・IHI」を比較!業績ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【精密機器メーカー:業界研究】大手4社(デンソー・キヤノン・富士フイルム・キーエンス)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【業界研究:日系消費財メーカー】大手4社(花王、ユニ・チャーム、ライオン、小林製薬)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【自動車メーカー:業界研究】大手5社(トヨタ・ホンダ・日産・スズキ・マツダ)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【医療機器メーカー:業界研究】大手5社(キヤノン・富士フイルム・オリンパス・テルモ・オムロン)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

▪️商社 ・【総合商社:業界研究】五大商社(三菱商事・三井物産・伊藤忠商事・丸紅・住友商事)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【鉄鋼商社:業界研究】大手4社「伊藤忠丸紅鉄鋼・メタルワン・阪和興業・JFE商事」を比較!業績ランキング・平均年収・社風/強みの違い

▪️金融 ・【メガバンク:業界研究】三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【業界研究:地銀】横浜銀行、千葉銀行、京都銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行。Uターン就活生から圧倒的な人気を誇る地方銀行の違いや意外な魅力とは?

・【業界研究:生保と損保の違い】保険業界を受けるなら知っておきたい、生命保険、損害保険業界の違いを徹底比較!

・【生命保険:業界研究】大手生保(日本生命・第一生命・明治安田生命・住友生命)を比較!業績比較・ランキング・強み・社風の違い

・【損害保険:業界研究】大手4社(東京海上日動火災保険・損害保険ジャパン・三井住友海上火災保険・あいおいニッセイ同和損害保険)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【カード:業界研究】大手3社「三井住友カード・ジェーシービー(JCB)・三菱UFJニコス」を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【信託銀行:業界研究】大手3社「三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行・SMBC信託銀行」を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【業界研究:外銀(外資系投資銀行)】大手4社「モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン、バンク・オブ・アメリカ」を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【証券:業界研究】大手5社「野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券」を比較!業績ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【アセットマネジメント:業界研究】大手4社「野村アセットマネジメント・アセットマネジメントOne・大和アセットマネジメント・三井住友DSアセットマネジメント」を比較!業績ランキング・平均年収・社風/強みの違い

▪️コンサル ・【戦略コンサル:業界研究】戦略コンサル大手5社「マッキンゼー・BCG・ベイン・A.T. カーニー・ADL」を比較!仕事内容・社風/強みの違い

・【業界研究:総合コンサル】大手6社(アクセンチュア、デロイト、PwC、アビーム、EY、KPMG)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

▪️マスコミ・エンタメ ・【出版:業界研究】4大出版社(KADOKAWA・集英社・講談社・小学館)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【テレビ局:業界研究】キー局6社(フジテレビ・日本テレビ・TBSテレビ・テレビ朝日・テレビ東京・NHK)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【大手広告代理店:業界研究】大手5社(電通・博報堂DYグループ・サイバーエージェント・ADK・JR東日本企画)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【業界研究:旅行業界】「JTB、KNT-CT、HIS、日本旅行」大手旅行会社4社それぞれの強みや社風、給料を徹底比較!

▪️インフラ・資源

・【鉄道:業界研究】大手8社「JR東日本・JR東海・JR西日本・東急・阪急電鉄・東武鉄道・名古屋鉄道・東京地下鉄」を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【ガス:業界研究】大手4社「東京ガス・大阪ガス・東邦ガス・西部ガス」を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【業界研究:電力】大手4社「東京電力・関西電力・JERA・中部電力」を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【業界研究:石油業界】「ENEOS・出光興産・コスモエネルギー・国際石油開発帝石・石油資源開発・三井石油開発」石油大手6社の業績、社風を徹底比較!

・【業界研究:航空会社】大手2社(全日本空輸(ANA)、日本航空(JAL))を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【非鉄金属:業界研究】大手4社(住友電気工業・JX金属・三菱マテリアル・住友金属鉱山)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

▪️不動産・建設 ・【デベロッパー:業界研究】大手6社(三井不動産・三菱地所・東急不動産・住友不動産・野村不動産・森ビル)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【不動産:業界研究】準大手4社(ヒューリック・東京建物・日鉄興和不動産・NTT都市開発)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

・【スーパーゼネコン:業界研究】主要5社(鹿島建設・大林組・清水建設・大成建設・竹中工務店)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

▪️IT・通信 ・【SIer:業界研究】SIer大手5社ランキング(NTTデータ・富士通・NEC・日立製作所・日本IBM)!業績比較・平均年収・社風/強みの違い

・【通信:業界研究】大手キャリア4社(NTTドコモ・ソフトバンク・KDDI・楽天)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い

▪️人材・教育

・【教育:業界研究】大手5社「リクルート・パーソルキャリア・パソナ・レバレジーズ・ビズリーチ」を比較!業績ランキング・平均年収・社風/強みの違い

▼就活記事の総集編まとめ

・【新特集スタート】就活生の悩むべき問題は5つだけ。モヤモヤした視界を切り開く「就活の羅針盤」

・26卒就活はいつから?スケジュールとインターン準備の有利な進め方

・OB・OG訪問とは?就活でOB・OG訪問が必要な人、しなくていい人

・志望動機【例文17選】ES・履歴書での書き方と職種・業界別の実例

・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例

・自己分析のやり方【4通り】簡単にできる方法・ツールとメリットを解説

・【業界研究のやり方:36業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!人気業界/企業を徹底比較

・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧

・グループディスカッション完全対策!全テーマの進め方・流れやコツを網羅的に解説

・ケース面接対策&例題|コンサル・日系大手も出題!ゼロからの始め方

・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策

(Photo: Nudphon Phuengsuwan/Shutterstock.com)

.png)