こんにちは、ワンキャリ編集部です。

MRの仕事に興味を持つ就活生へ。

この記事を読むことで、具体的な仕事内容やキャリアパス、有利な資格、選考対策を把握し、職種選びに役立てます。MRに向いている人や仕事の大変さについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

<目次>

●MRとは? MRの仕事内容と魅力

・主な仕事内容

・MRの分類

・MRと他の医療職の違い

・MS(医薬品卸販売担当者)との違い

●MRのキャリアパス・転職事例

・MRの主なキャリアパス

・MRから他職種へのキャリアパス・転職事例

●MRのやりがい・働くメリット

・働く上でのやりがい

・MRの年収・待遇

・MRの将来性

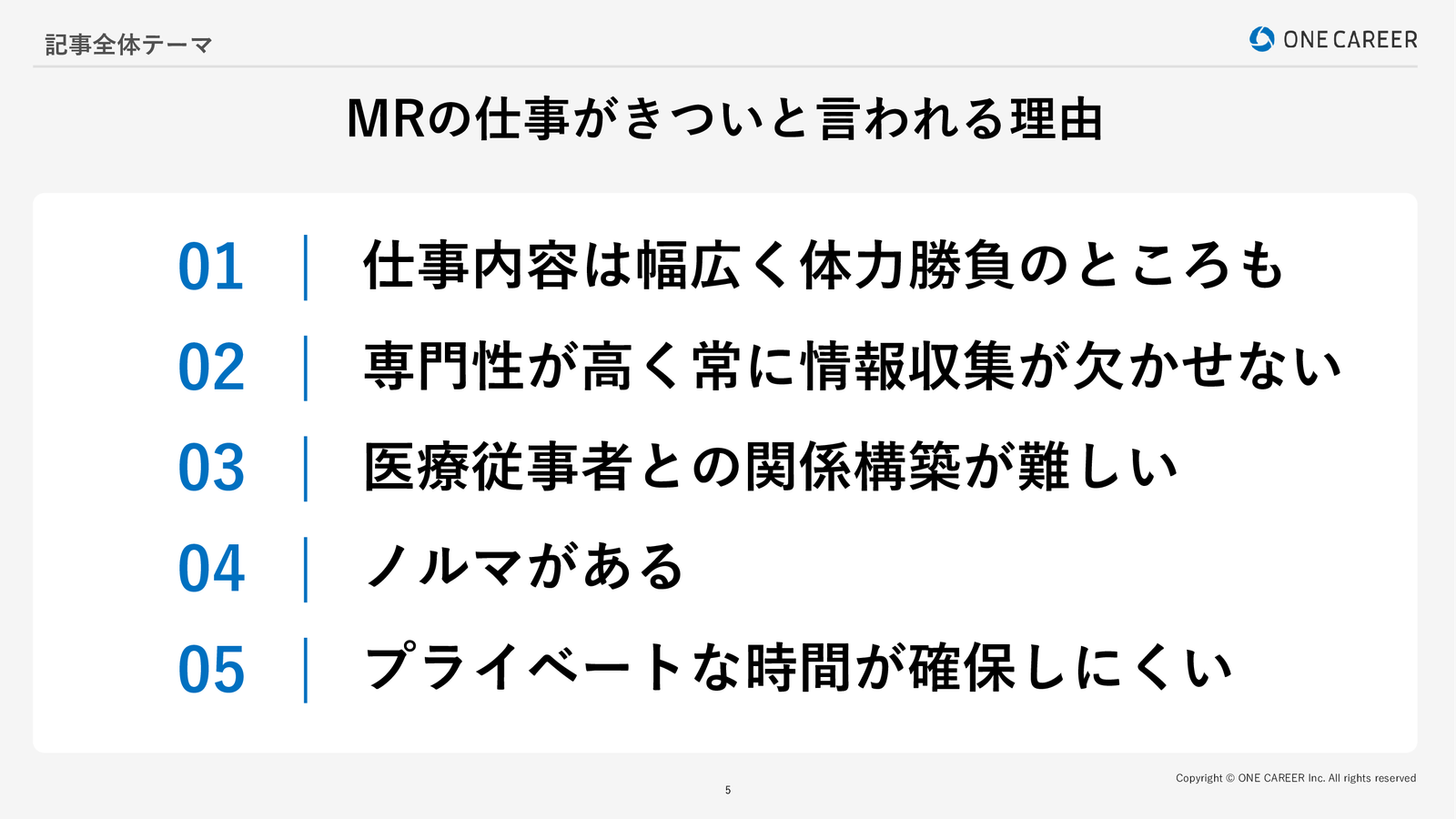

●MRの仕事がきついって本当?

・MRの仕事がきついと言われる理由

・課題を克服するための工夫

・成功するMRになるための心構え

●MRに向いている人

・求められる素養

・MRに有利に働く資格

●MRの選考に向けた対策

・エントリーシート(ES)対策

・Webテスト対策

・面接対策

・OB・OG訪問

●まとめ

MRとは? MRの仕事内容と魅力

MRとは、医薬情報担当者とも呼ばれる仕事です。製薬会社に所属しながら、医師や薬剤師、看護師などへ「新薬の効果」「考えられる副作用」「具体的な使い方」といった情報を提供することで、適切な治療が行われるようにサポートします(※1)。

例えば新薬が発売された場合、薬の特徴や臨床試験のデータを医師に伝え、「どのような患者に適しているのか?」を説明します。医療の発展にも貢献できるため社会的意義は大きいでしょう。

(※1)参考:jobtag「MRの現場」

主な仕事内容

日常業務の流れ

MRの日常業務の流れの一例は以下の通りです。

8:30

朝の社内ミーティングから始まります。営業戦略の確認や最新の医薬品情報の共有などを行って、訪問準備を整えます。

10:00〜17:00

アポイント先の医療機関へ向かいます。午前と午後に分けて複数件の病院やクリニックを訪問し、必要な薬の説明を行うことが一般的です。例えば「午前中は大学病院で新薬データを共有→午後は開業医を訪問し日頃の薬の使用感をヒアリング」といったイメージです。

17:00

オフィスに戻り、訪問記録の整理や翌日の準備を行います。必要に応じミーティングで「医療機関からの質問内容」「今後の訪問予定」などを共有し、上司や同僚からアドバイスをもらいましょう。

このように、MRは基本的に外出して医療機関を回る業務がメインです。そのため、訪問ルートを調整したりランチをうまく済ませたりして、時間を有効活用する意識が欠かせません。

医療施設への訪問と営業活動

医療施設への訪問と営業活動は、MRのメイン業務です。訪問および営業においては、「求められたタイミングで薬に関する情報を適切に提供する」「薬に関する日頃の疑問を適切に解消する」といったアクションを通じ、医師と信頼関係を築くことが求められます。

適切な使用法を伝えて医師からの疑問へスムーズに解答できれば、医療機関からの信頼は上がり継続的に自社の薬を利用してもらえるでしょう。

医師や看護師は、患者対応などで忙しく限られた時間しか取れないことが多いため、短時間で「どんな薬に・どんな効能があって・どんな患者に効くのか?」という要点を伝えるスキルが必要です。

情報提供とフォローアップ

医薬品の紹介だけでなく、医療機関への継続的なフォローの提供もMRの仕事です。医師が患者へ処方した薬の効果や副作用をヒアリングし、状況に応じた追加情報を提供することで、より安心・安全な治療を実現できるようにサポートします。

例えば、新薬を使い始めた医師から「効果はあるが◯◯の副作用があった」と意見をもらった場合、別の服用方法を提案したり症例を紹介したりすることで、より患者に適した治療を実現できるでしょう。

データ分析と市場リサーチ

競合他社の動向や医薬品の有効性・安全性、品質などの状況を分析することも、MRの仕事です。上記のようなデータを分析することで、「この地域の医療機関ではどんな医薬品に需要があるのか?」「安全性について何を重視すべきか?」といった営業戦略や今後の新薬開発を考える際に役立ちます。

継続教育と自己研さん

医薬品業界は日々進化しているため、MRは常に学び続ける必要があります。もし医薬品の最新情報を把握できていなければ、医師に適切な情報を提供できず、最終的に患者へ最善の治療が提供できないかもしれません。

上記を防ぎ最新の医薬品の情報を伝えるためにも、「社内研修会へ参加する」「外部の学会への参加する」といったアクションを通じ、医薬品業界の最新技術・トレンドを遅れずに把握しておきましょう。

MRの分類

MRには、働く環境や雇用形態によって、大きく以下の2種類があります。

製薬会社のMR

「製薬会社のMR」とは、製薬会社に直接雇用で所属しながら、自社が開発・販売する医薬品の説明を行う仕事です。自社の医薬品を深く理解し、効果や有効性、安全性、副作用などを正しく医療従事者へ伝えることが求められます。

扱う医薬品の種類は、製薬会社によってさまざまです。例えば、一般向けだけでなく、がん治療薬やHIV(エイズウイルス)、ジェネリック医薬品などがあります。

製薬会社のMRは、企業の方針によって研究や品質管理、製造など、別部署へ異動するケースもあるため注意しましょう。

CSO(医薬品販売業務受託機関)のコントラクトMR

「CSO(医薬品販売業務受託機関)」とは、製薬会社の委託を受けてMRの仕事を代行する企業のことです。このCSOのMRになると、契約中の製薬会社に派遣されて活動することになります。クライアント企業のプロジェクトに応じて、幅広い医薬品に携われる点が特徴です。製薬会社のMRと異なり、基本的には配置転換などはなく、医薬品の説明に特化した部署で働くことになります。

MRと他の医療職の違い

MRは医師や薬剤師と異なり、直接患者の診療や治療を行うことはありません。主に「医薬品の情報提供を行い医療の質を向上させる」という役割を担っています。また、薬剤師のようにさまざまな薬を取り扱うこともありません。自社が開発・販売している医薬品のみを取り扱うことが大きな特徴です。

MS(医薬品卸販売担当者)との違い

MRは「医療機関に薬の情報を提供し適切な治療を実現できるようにサポートする」ということが主な目的です。

一方で「MS(医薬品卸販売担当者)」は、医薬品の卸売会社に所属し、病院や薬局に医薬品を販売する仕事です。実際に医薬品を販売したり価格交渉を行ったりします。また、MRと違い、複数の製薬会社の医薬品を扱って病院や薬局のニーズに応えられるような体制を整えています。

このように、「MRは情報提供を行う・MSは実際の販売活動を行う」と大きな違いがあると押さえておきましょう。

MRのキャリアパス・転職事例

続いてMRの主なキャリアパスや転職事例を紹介します。大きく「社内でのキャリアパス」「転職を踏まえたキャリアパス」を紹介しているため、参考にしてください。

MRの主なキャリアパス

【管理職】

MRとしての経験を積むことで、社内で支店長や営業所長、営業マネジャーなどマネジメント側に出世できます。医薬品の知識だけでなく、部下の育成スキルやリーダーシップなどさまざまな能力が求められますが、収入アップも期待できるでしょう。

また、ガンやHIV、C型肝炎など、より高い専門性が求められる「スペシャリティ領域」に関わる業務に関わることも有効です。

【マーケティング職への異動】

MRとしての経験を生かし「マーケティング職」に挑戦するのも良いでしょう。マーケティング職では、主に以下のような業務を行い、よりニーズにマッチした医薬品の情報を提供できるような環境を整えていきます。

- 市場調査を行い医療機関からニーズが高い医薬品をリサーチする

- 医薬品の魅力が伝わる販促方法を策定する

- 自社メディアで役立つ医療関係の情報を発信する

MRは直接販売活動を実施できないため、上記のような施策を行い、自社の医薬品の魅力を最大限まで伝え最終的に選んでもらえるようにする工夫が必須です。

他職種・未経験からMRへのキャリアパス・転職事例

ここでは、具体的な転職事例とともに、他職種・未経験からMR職へのキャリアパス・転職事例をご紹介します。

未経験の職種からの転職事例は多く見られますが、特に他業界の営業職からMRに転職する事例が多いです。また、事業内容としては前職と近い、あるいは同一分野での転職事例もあります。

以下に具体的な転職事例を記載しているため、参考にしてみてください。

薬剤師からMRへのキャリアチェンジ

ここで紹介している内容は転職事例ではありませんが、薬剤師を目指していたところからキャリアをチェンジした事例を紹介します。

転職事例ではありませんが、薬剤師ではなくMRとして働くきっかけには「より能動的に働くことができる」「学んだことを生かすことができる」といった意見があります(※2)(※3)。

薬剤師は医師から指示された薬を処方しますが、MRは医師に自らアプローチすることで、より能動的に医療に貢献できる仕事です。また、大学の薬学部での学習や薬剤師での学びを生かして働くこともできます。

(※2)参考:キョーリン製薬「MRの現場 チームが自分を、前向きにさせる。」

(※3)参考:キョーリン製薬「MRの現場 信念のある、MRを目指して。」

営業職からMRへの転職事例

営業職からMRへの転職のきっかけは「医療に関心を持った」「前職の営業経験を生かすことができる」といった意見が多いようです。

法人営業からMRへの転職

転職を考えた理由・きっかけ

・新たに挑戦したい職種/業界ができた

・元から金融・医療に関心を持っており、金融で働く中で金融よりも医療に直接貢献できる企業へ挑戦したいと思ったため。

※出典:ONE CAREER PLUS「横浜銀行からの転職体験談」

MRへの転職に有利になる「MR認定証」

そもそも、「MR認定証」とは、MRとしての知識やスキルを客観的に証明する資格証明書のことです。医薬品業界では、医師や薬剤師に対して正確かつ適切な医薬情報を提供し、医薬品の適正使用を促すMRの役割が非常に重要とされています。そのため、MRとして活躍するための基礎知識やコミュニケーション能力、倫理観、さらには医薬品や医療制度に関する知識などを習得していることを示す資格が「MR認定証」です(※4)。

では、なぜMR認定証を取得すると、MRへの転職が有利になるのでしょうか。理由は3つあります。

1. 専門知識の証明

MR認定証は、医薬品の知識や医療業界の仕組み、法令遵守(じゅんしゅ)など、MRに必要な専門知識を身につけていることを示します。企業側は、即戦力として業務に取り組める人材を求めているため、この証明は大きなアピールポイントとなります。

2. 信頼性の向上

資格を取得しているという事実は、自己研さんや専門分野への真剣な取り組みを裏付けるものです。これにより、採用担当者に対して「この人は業界で求められる基準をクリアしている」という信頼感を与えることができます。

3. 競争力の強化

医薬品業界は競争が激しく、同じような経歴を持つ応募者が多数いる場合があります。MR認定証があれば、応募者の中で一歩リードできる要因となり、面接などの場でも具体的な知識やスキルを持っていることをアピールしやすくなります。

これらの理由から、MR認定証は転職の際に強力な武器となるでしょう。

(※4)参考:MR認定センター「MR認定制度の紹介」

MRから他職種へのキャリアパス・転職事例

ここでは、具体的な転職事例とともに、MRから他職種へのキャリアパス・転職事例をご紹介します。

MRからの転職事例は多く見られますが、特に他業界の営業職への転職事例が多いです。MRから他職種への転職のきっかけは「業界の成長性が不安」といった意見が多いようです。

以下に具体的な転職事例を記載しているため、参考にしてみてください。

MRからコンサルタントへの転職

転職を考えた理由・きっかけ

・一定の成績を出し、トラックレコードを作れたので会社と業界に満足した

・業界の成長性や、「この業界のことしか知らない」という人生が嫌だった

・昇進スピードを考えると、その当時から見てあと5年同じ仕事は嫌だった

※出典:ONE CAREER PLUS「ノバルティスファーマからの転職体験談」

MRから法人営業への転職

転職を考えた理由・きっかけ

・業界全体の規制が厳しくなり、情報提供活動のできる内容が限られてきてしまったため。

・伸びている業界、企業で挑戦してみたかったため。

※出典:ONE CAREER PLUS「エーザイからの転職体験談」

MRのやりがい・働くメリット

MRのやりがいや働くメリットとしては、主に以下が挙げられます。

働く上でのやりがい

まずは「働く上でのやりがい」を解説します。

医療課題の解決に携われる

MRは医療機関に役立つ医薬品情報を提供し、最終的に患者がより良い治療を受けられるようにサポートする仕事です。例えば「新しい抗がん剤の情報を医師に提供する」「海外で発見されたばかりの画期的な治療法を共有する」などを行うことで、医療行為の選択肢を増やせます。また、既存の薬に関する最新の研究データを提供すれば、新しい知見に基づき、医師は今まで以上に効果的な処方を行えるでしょう。

このように、MRが提供した医薬品の知識によって医療機関に新しい知見が蓄積されて、最終的な医療課題の解決に貢献できる点が魅力です。

患者さんと直接関わり、感謝される

MRが提供した情報を通じ医療機関が治療を行えば、患者と直接関わることにつながります。例えば、MRが提供した情報によって治療方針が変更されて患者の病状が大きく改善されれば、紛れもなくMRも治療の一助となっているでしょう。医師から直接「提供してもらった新薬の患者の状態が安定した」という感謝の気持ちを伝えられることもあるため、自分の仕事が社会に役立っていると実感できるはずです。

MRの年収・待遇

続いて、MRの年収・待遇面を解説します。

MRの年収は他の職業に比べて高め

MRの平均年収は「579万5000円」です(※5)。一般的な会社員の平均年収が「530万円」であるため、やや高めに設定されていると分かります(※6)。

MRの仕事では、医薬品に関する専門知識や医師と信頼関係を築けるコミュニケーション能力、最新トレンドを追いかけ続けられる学習意欲など、さまざまなスキルが必要です。MRが提供した情報によって患者の病状を左右することもあり、責任が大きい分、年収にも反映されているのでしょう。

企業規模が大きかったり社内のポジションが上がったりすれば、より高い年収を得ることは可能です。

(※5)参考:jobtag「医薬情報担当者(MR)」

(※6)参考:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」

MRの将来性

次に「MRの将来性」をもとに、働くメリットを紹介します。

業界の市場規模と成長性

厚生労働省「医薬品業界の概況について」(※7)によると、MRが取り扱う医薬品の市場規模自体は、2015年に10兆円を超えてから、2021年まで約10兆円前後で推移しています。医薬品は人々の健康を守る重要な役割を持つため、人が暮らす限り需要が0になることはないでしょう。

一方でMR認定センター「MR白書」(※8)によると、MRの人数は2013年の約66,000人をピークに減少しており、2021年度には約52,000人にまで変化しています。

MRはあくまでも医療機関への情報提供がメインの仕事であるため、一般的な営業のように「ガッツリ自身で売上を作る」ということはできません。また、規定のガイドラインに従い適切な説明を心がけることもルールとされているため、MR自体が大きな売上を生み出すのは難しくなっているのでしょう(※9)。

(※7)参考:厚生労働省「医薬品業界の概況について P.2」

(※8)参考:MR認定センター「2022 MR白書 P.4」

(※9)参考:厚生労働省「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」

競争環境と企業の動向

上記のような状況下で医薬品市場における売上を伸ばすために、製薬会社はさまざまな対策を行っています。例えば「海外市場への進出」です。以下のように、1995年以降は多少の変動はありながらも、海外市場へ進出する製薬会社は増加傾向にあります。

※引用:厚生労働省「医薬品業界の概況について P.5」

さらに以下のように大手製薬会社による合併も相次いでいます。

- 大塚製薬によるJnana Therapeutics Inc.の買収(※10)

- ゼリア新薬工業による健創製薬株式会社の吸収合併(※11)

- ロート製薬によるモノケムファームプロドゥクトの株式取得(※12)

このように各製薬会社は、MRの人数が減少する中で広がる医薬品市場で高いシェアを獲得できるよう、海外や合併といった大掛かりな施策を行う傾向にあります。

(※10)参考:大塚製薬「『Jnana Therapeutics社』の買収について

- フェニルケトン尿症(PKU)のファースト・イン・クラスの経口治療薬となる可能性のあるJNT-517 を含むスペシャルティ・自己免疫領域のポートフォリオと創薬技術を拡大 -」

(※11)参考:ゼリア新薬工業「完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ P.1」

(※12)参考:ロート製薬「オーストリアの製薬会社 Mono chem-pharm Produkte GmbH の株式取得について」

テクノロジーの進化とMRの役割

デジタル技術の進化により、MRの役割にも大きな影響を与えています。例えば新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン面談が普及したことで、わざわざ医療機関へ訪問しなくてもMRは説明できるようになりました。また、医薬品に関する製薬会社からの情報を幅広く集められるツールも登場したことで、医療機関自らが手軽に情報収集できるようにもなっています。

上記のようなテクノロジーの登場により、MRは漠然と医薬品の説明を行う役割から抜け出し、以下のように明確な強みを持つことが求められるようになるでしょう。

- 医師のニーズを具体的にヒアリングし要望にマッチした情報を高いレベルで提供できる

- スペシャリティー領域で誰にも負けない知識を持っている

- マネジメント経験を持っており人材育成ができる

医薬品業界との関係性

上記で触れたように、MRは医薬品業界と密接に関わる仕事です。確かにMRの人数は減少傾向にある上、テクノロジーの発展の影響も受けるため、「漠然と医薬品の説明をして終わり」という働き方では生き残りが難しいかもしれません。

とはいえ、医薬品を求める医師や患者さんがいる限り、MRの需要が0になることもほとんどないでしょう。

変わりつつあるMRの働き方

上記のようにMRを取り巻く環境は常に変化し続けています。人数も減少傾向にあり、テクノロジーの発展によって業務の一部が代替されるケースも増えている以上、これからMRを目指す人は以下のように今後の変化に対応できる働き方を意識することが必須です。

- 世界の医薬品に関するトレンドや医療業界の最新技術、法規制の変化など、業界の流れに追いつけるよう常に学び続ける

- 丁寧なヒアリングや深い知識を活用して医師へ質が高い医療情報を届ける

- 合併や海外進出など生き残りに向けた施策を積極的に行っている製薬会社へ就職する

MRの仕事がきついって本当?

MRの仕事はやりがいがある一方で、きついと感じる人も少なくありません。ここからは具体的な理由を見ていきましょう。

MRの仕事がきついと言われる理由

MRの仕事がきついとされる理由は、主に以下の5つです。

1. 仕事内容は幅広く体力勝負のところも

MRの仕事では医療機関を直接回ることが多いため、体力勝負の面もあります。例えば「朝7時に自宅を出発→午前中に医師と面談→昼休みに別のクリニックを訪問→簡単に昼休憩→午後に3件訪問→夕方に薬局で薬剤師と打ち合わせ→夜に帰社して上司への報告」といったスケジュールもあり得ます。

夜には勉強会や社内会議が入ることもあるでしょう。このように長時間の業務が続くため、体力はもちろん時間に遅れず効率的に動く計画力も必要です。

2. 専門性が高く常に情報収集が欠かせない

MRは医師や薬剤師に対し、正確かつ最新の医薬品情報を提供する役割を持っています。そのため、新薬の効能や最新の治療法、海外の研究成果、副作用の対処法、臨床試験の結果などを常に学び続けなければなりません。

もしも情報収集が足りず「医師のほうが最新の医薬品情報に詳しい」「間違った情報を提供してしまう」などを引き起こすと、医療機関からの信頼を失います。信頼を失うと最終的に自社の医薬品の売上低下にもつながるため、業務外も含めて自己研さんを続ける姿勢が大切です。

3. 医療従事者との関係構築が難しい

MRの仕事では、医師や看護師、薬剤師と信頼関係を築くことが必須です。自分の知識や提案内容を信頼してもらうことで、定期的に自社の医薬品を使い続けてもらえます。

しかし、医療従事者は患者対応や事務処理などで多忙なため、限られた時間でしか面談できません。少ない時間で信頼関係を築いて相手の興味を引き、自社の医薬品を選んでもらうのは簡単ではありません。

こうした状況で信頼関係を築くには、訪問回数を増やすことはもちろん、毎回丁寧なヒアリングを行ってニーズを理解し、必要な情報を惜しみなく提供することが重要です。

4. ノルマがある

MRは積極的な売り込みは仕掛けませんが、営業職ではあるため会社からノルマを設定されることが一般的です。ノルマの到達度合いによって会社からの評価は変わり、達成できれば高いインセンティブを得られますが、未達成の場合はプレッシャーを感じるかもしれません。

特にMRは患者さんの病状にかかわる医薬品を扱うため、当然ですが無理な売り込みは厳禁です。そうした中で自社の医薬品を選んでもらうには、根気強くフォローを続けて有益情報を提供し、医薬品の価値を理解してもらう必要があります。

5. プライベートな時間が確保しにくい

MRの仕事は医療機関のスケジュールに合わせて動くため、勤務時間が不規則になりがちです。「日中は病院やクリニックを訪問→夜は医師向けのオンライン勉強会に参加」といったこともあります。また、週末に学会が開催されることもあり、準備や対応に追われることもあるでしょう。

このように、MRは仕事が生活の大部分を占めるようになるため、プライベートの時間を確保したい人には大変かもしれません。

課題を克服するための工夫

こうした仕事の大変さや課題を克服するためには、以下のように自分なりの工夫を行うことが大切です。

例えば訪問スケジュールを組む際に、提案内容の長さや移動距離、相手との信頼関係などを考慮することで、移動時間を短縮しつつより多くの面談時間を確保できるようになるでしょう。余計な時間を使わなければ、プライベートを確保しつつ体力も温存できます。オンラインツールを活用するのも良いでしょう。

あるいは、上司や同僚に相談することもひとつの手です。周囲に「業務量を調整できないか?」「一部の仕事を手伝ってくれないか?」といった内容を相談できれば、状況に合わせて割り振りを見直したり業務量を軽減したりできるかもしれません。

他にも「知識やスキルを身に付けて自分がやれる仕事を増やす」「日頃からトレーニングして体力をつける」といった方法も有効です。

成功するMRになるための心構え

これからMRとして成功するには、医薬品業界のトレンドや法規制、新しい治療法などの情報を敏感にキャッチし、柔軟な姿勢で変化に対応することが求められます。常に最新情報を学び続けていれば、医師に質の高い情報を提供できるため、信頼関係を構築できるでしょう。

また、医師とのコミュニケーションでは、一方的な情報提供ではなく「相手の課題・興味・関心を引き出すこと」を意識した上で提案することが必須です。相手のニーズを踏まえて提案できるMRになれれば、医療従事者のパートナーとして付加価値を実感してもらえます。

MRに向いている人

ここからはMRに向いている人について解説します。「求められる素養」「資格」の2点をもとに解説するため、就職を考えている人はぜひ参考にしてください。

求められる素養

MRに求められる素養は、大きく以下の8つです。

行動力

訪問先の医師は多忙なため、MRとの面会時間を確保できないケースもあります。そうした中でも、ただ待つのではなく「自らアプローチを考えて行動できる人」であればMRに向いています。

例えば、初対面の医療機関で訪問を断られた場合に、諦めるのではなく「診察後の隙間時間で手短に話しかける」「医師が関心を持ちそうな最新データを準備する」など、さまざまな行動を起こすことが大切です。

多角的な視点で物事を考える力

MRの仕事は、ただ薬の特徴を伝えるだけではありません。医師が求める情報を適切に伝えられるよう、「どんな患者を相手にしているのか?」「病院で一番困っていることは何か?」「何に対し不安を抱いているのか?」といった相手の立場や考え方を理解し、マッチしたアプローチを考えることが重要です。

例えば「新薬の副作用が気になる」と相談された場合、単純に「副作用は少ないです」と答えるだけでは不十分かもしれません。具体的なデータをもとに「副作用がどのような状況で発生しやすいのか?」「他の薬と比較してどの程度のリスクがあるのか?」などと説明することで、医師の納得感を高められます。

このように、多角的な視点で物事を捉え、医師の疑問に的確に答えられる人がMRに向いています。

負けず嫌いであること

MRの仕事は営業職としての側面もあります。ライバル企業のMRと競い合う場面も多いため、最終的に自社の医薬品を選んでもらえるように粘り強く提案を続ける意識が必須です。

例えば新薬を医師に紹介した際、すでに他社の薬が使われていることもあります。その際に諦めるのではなく、「何を改善できれば採用してもらえるか?」「今の薬で困っていることはないか?」などと考え、的確にアプローチすることが大切です。

柔軟性と忍耐力

MRの仕事は医師の予定に合わせるため、スケジュール通りに進まないことも多く、臨機応変な対応が求められます。特に医師は診療が最優先のため、アポイントが急にキャンセルされたり予定より短い時間しか話せなかったりすることもあるでしょう。

上記のように約束がキャンセルされたり時間が余ったりした場合も、「別の訪問先をすぐに探す」「次回の訪問時に要点を確実に伝えられるよう提案を練り直す」といった柔軟な対応が必要です。

また、信頼関係の構築には時間がかかるため、一度断られたからといって諦めず、根気よく訪問を続ける忍耐力も大切です。

コミュニケーションスキル

MRは、医師や薬剤師と会話をする中で「現場の薬への不満」「治療法への関心ごと」などを的確に引き出し、求められた情報を伝えるコミュニケーションスキルが必須です。一方的に説明するだけではなく、相手の興味やニーズをくみ取ることで、信頼関係を構築し最適な医薬品を提案できます。

例えば、医師がよく診察している患者についてヒアリングした上で「こういった症例が多いなら◯◯が効果があります」と伝えることで、相手の状況を踏まえ効果的な提案を行えます。

高い倫理観

MRの仕事は、医療機関の信頼だけでなく患者の命に関わるものです。そのため、営業成績に捉われず誠実な営業を行い、倫理的に正しい判断を下すことが欠かせません。

例えば、売上を伸ばしたいからといって、耳当たりのいいだけで事実と異なる情報を伝えることは厳禁です。「自社の製品が医師や患者に大きな影響を与える」という意識を常に持ち、高い倫理観をベースに公正な情報提供を行うことがMRに求められます。

情報収集力

医療業界は日々進化しており、新しい治療法や医薬品などが次々と登場しています。そのためMRは、常に最新情報を収集し正しいデータを医師に伝えることが必須です。情報収集する際は、研究論文や自社のマーケティング分析データ、学会の発表内容などを活用すると良いでしょう。

実行力

MRの仕事では、どれだけ綿密な計画を立てても、実際の行動に移せなければ意味はありません。「営業戦略を立てて実行する」「医療機関へのアフターフォローを考えて実行する」といった力が必須です。

MRに有利に働く資格

MRに有利に働く資格として、先ほど紹介した「MR認定証」を取り上げます。先ほどの内容を踏まえた上で、さらに詳しい内容を解説します。

MR認定証

「MR認定証」とは、MRとしての知識やスキルを客観的に証明する資格証明書のことです。

MR認定証を取得するにあたって、まずは「導入教育」が行われます。導入教育では、基礎教育と実務教育の2つによって、MRに必要な基礎的資質を備えます。そして、MR認定試験の合格と6カ月のMR経験を経て、MR認定証を得ることができます。

導入教育を修了すれば、継続教育の実施が可能になります。継続教育で基礎的資質を維持しつつスキルアップを目指し、毎年修了したうえで、5年ごとに認定証を更新できます(※13)。

第1回から第30回までの平均合格率は79.5%と比較的高いため(※14)、しっかり対策すれば取得は難しくないでしょう。

(※13)出典:MR認定センター「MR認定制度の紹介」

(※14)参考:MR認定センター「これまでの試験結果」

MRの選考に向けた対策

ここでは、MRの選考に向けた対策を紹介します。

エントリーシート(ES)対策

企業が志望動機で注目しているポイントは、「会社で活躍できる人材であるかどうか」という点です。そして具体的には以下の3つのポイントを重要視しています。

・入社意欲がどれほど強いか ・自社のカルチャーや目指す方向性と合っているか ・入社後に活躍してくれそうか

これら3つのポイントを含んだ志望動機は説得力があり、過去の選考参加者や内定者のESからも高評価を受けやすいことが分かっています。

▼エントリーシート(ES)の書き方について詳しく知りたい方はこちら ・志望動機【例文17選】書き方の基本と職種・業界別内定者のES実例 ・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策

Webテスト対策

Webテストは多くの企業で実施されており、企業ごとに異なるテストが使用されています。そのため、事前にテスト内容を把握し、対策をしておくことが重要です。

ここでは、企業が多く使用している「SPI」と「玉手箱」について紹介します。詳しく知りたい方は後述の記事を参考にしてみてください。

SPIは性格と能力の2領域を測定し、能力検査は言語(国語)と非言語(数学や算数)で分かれています。時間制限がついているという特徴があり、受験者の解答状況や正答率によって問題が変わっていきます。正答率が高ければ難易度の高い問題が出題され、高得点につながるので、時間内で的確に問題を解けるようにしておきましょう。

玉手箱は、計数理解(数学)、言語理解(国語)、英語理解、性格テストの4種類に分かれており、問題数に対して解答時間が非常に短いことが特徴です。そのため、満点を目指すのではなく、確実に解ける問題に集中することが求められます。また、玉手箱は毎年似たような問題が出題される傾向があるため、スピード感に慣れるために多くの問題を解いておくことが大切です。

また、企業によっては企業オリジナルの筆記試験が課される場合があるため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

以下にWebテストについての記事をご紹介しますので参考にしてみてください。

▼Webテストについて詳しく知りたい方はこちら ・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧 ・【SPI対策】全問題形式を完全網羅!練習問題&解答一覧(言語・非言語・英語・構造的把握力) ・【玉手箱対策】問題&解答集|出題企業と問題形式(計数・言語・英語)まで紹介 ・内田クレペリン検査とは?概要や分かること、コツや注意点を徹底解説

面接対策

業界や会社によって面接で問われる内容は異なります。そのため、志望する業界に合わせた対策が必要です。以下では、業界や企業ごとに準備を進める際のポイントをご紹介します。

まず、面接選考を通過するためには「企業目線」で考えることが重要です。内定の判断を行うのは、その企業の人事担当者や役員ですので、企業が求める人材像を理解することが不可欠です。経営計画などの企業情報を調べることはもちろんですが、企業側の視点に立ち、「どのような人材が求められているのか」を意識しながら面接準備を進めましょう。

また、面接対策では自己分析を行い、自分をアピールするための材料をそろえることも重要です。しかし、選考対策の順番としては、まず企業や業界の分析を行い、その後に自己分析を進める方が効果的です。企業のニーズを理解した上で自分の強みを整理することで、より説得力のあるアピールが可能になります。

ワンキャリアでは、企業ごとの選考ステップや合格の秘訣(ひけつ)を紹介しています。これにより、各企業が重視する評価ポイントや求める人物像を効率的に把握することができ、情報収集の手間も省けます。企業研究を進める際には、ぜひご活用ください。

▼面接対策について詳しく知りたい方はこちら ・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例

OB・OG訪問

OB・OG訪問は、大学の先輩や知り合いを通じて紹介してもらったり、就活イベントを利用して社員と接点を持つことで機会を得たりすることができます。これにより、説明会では得られないリアルな情報を知ることができ、業界や企業についての理解が深まることは間違いありません。

さらに、業界や企業によっては、OB・OG訪問の有無や訪問時の評価が選考に影響することもあります。訪問の回数が多いと「熱意がある」と評価されたり、質の高い質問をすることで「優秀だ」と思われたりすることがあります。

OB・OG訪問をすべきか迷っている場合は、まずは最初の1人、同じゼミやサークルの先輩など身近な人から始めてみると良いでしょう。

OB・OG訪問については以下の記事で詳しく記載してありますので参考にしてみてください。

▼OB・OG訪問について詳しく知りたい方はこちら ・OB・OG訪問とは?やり方から内定者が使うアプリまで完全解説

まとめ

いかがでしたか。今回はMRの仕事についてご紹介しましたが、他にもさまざまな職種があります。自己分析などを通じて自分に合った、自分がしたい仕事をぜひ探してみてください。

▼その他職種記事はこちら ・事務職の志望動機の書き方【例文10選】新卒で有利に働くスキル・経験も紹介 ・営業職とは?種類や仕事内容・将来性と向いている学生の特徴も解説! ・企画職の仕事内容は?【新卒】やりがいや向いている人の特徴・資格を紹介! ・マネジャー(マネジャー)の仕事とは?向いている人から将来性まで徹底解説! ・広報職の仕事内容|広報に向いている人や有利な資格、やりがいも解説 ・人事の仕事とは?仕事内容や向いている人、将来性まで徹底解説! ・プログラマーとは?仕事内容や種類、将来性、向いている学生の特徴も解説!

▼このカテゴリーの他記事はこちら ■自己分析

・自己分析のやり方【4通り】簡単にできる方法・ツールとメリットを解説

・他己分析のやり方と質問リスト【例28選】ツールと自己分析に生かす方法

・自分の強み・弱みの見つけ方と診断法!得意×需要×好きで簡単に発見 ■業界・企業研究

・【業界研究のやり方:36業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!人気業界/企業を徹底比較

・【就活の業界一覧】業種との違いや特徴、各業界動向まで徹底解説

・今から動けば早期内定も夢じゃない?人気業界の内定時期を一挙紹介!

・外資系企業に興味があるあなたへ。ジョブ選考を突破するために、まずはこの10記事を読もう【外資特化編】

・【総合商社の筆記試験対策】ボーダーは日系企業でもトップクラス?WEBテストの種類と通過率まとめ

・IBDだけじゃない!外銀の各部門「今さら聞けない」業務内容や合格の秘訣をおさらい:マーケット、リサーチ、アセットマネジメント、オペレーション、テクノロジー ■企業・職種選定

・職種とは?【代表的な職種一覧】業種との違いや適性・志望動機をご紹介

・就活の軸【例一覧100選】面接/ESでの答え方と業界・職種別の例文

・「どこもいい会社に見えるから、決められない」。そんなあなたは「情報の海」でおぼれているのかもしれない。

▼就活記事の総集編まとめ

・26卒就活はいつから?スケジュールとインターン準備の有利な進め方

・【ビジネスマナーと言葉遣い一覧】就活のメール・電話における基本

・OB・OG訪問とは?やり方から内定者が使うアプリまで完全解説

・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧

・【SPI対策】全問題形式を完全網羅!練習問題&解答一覧(言語・非言語・英語・構造的把握力)

・グループディスカッション完全対策!全テーマの進め方・流れやコツを網羅的に解説

・【フェルミ推定】例題・出題例13選!考え方と解答例も紹介

・ケース面接対策&例題|コンサル・日系大手も出題!ゼロからの始め方

・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策

・【ガクチカの書き方】絶対に外せないテンプレ/構成とテーマ別の例文

・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例

・内定とは?内々定と採用の違いや内定決定後の流れと辞退方法まで解説

(Photo:Krakenimages.com/Shutterstock.com)

.jpg)