「社会学部生に人気の就職先を知りたい」「就活について悩んでいる」という社会学部生の就活生もいるでしょう。

そこで本記事では、社会学部生に向けて、人気の就職先や業界・職種をご紹介します。就活を進める上でのポイントも詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

<目次> ●社会学部は就職が不利? 社会学部生の就活の特徴 ・学んだことを生かした就職は難しい場合もある ・直接関係なくても知識が生かせることが多い ・理系学生と比べて課外活動に使える時間を多く取れる点では有利 ●社会学部生の就職人気企業ランキング【上位20位】 ●社会学部生に人気の就職先・年収【業界編】人気の理由も解説 ・メーカー|平均年収382万円 ・金融業界(銀行・証券・保険)|平均年収493万円 ・通信・IT業界|平均年収469万円 ・総合商社・専門商社|平均年収1533万円 ・マスコミ・広告代理店|平均年収609万円 ・サービス業界|平均年収:宿泊業・飲食323万円/生活関連343万円 ・コンサル業界|平均年収1008万円 ・公務員(国家・地方)|平均年収:地方684万円/国家666万円 ●社会学部生に人気の就職先【職種編】 ・企画・マーケティング職 ・コンサルタント ・営業職 ・マーケティングリサーチャー ・教員 ●社会学部生の就職に役立つ資格 ・教員免許 ・社会調査士 ・社会福祉士 ・日商簿記検定(2級以上) ・臨床心理士 ・図書館司書 ・学芸員 ・ITパスポート ・基本情報技術者 ●社会学部の就活のポイント|企業・職種の選び方編 ・社会学部で学んだことを就活に生かす ・自己分析・業界研究・企業分析を通して就活の軸を定める ・学んだ内容を生かせる業界・職種を選ぶ ・社会学部生が重視する就活の軸ランキング ●社会学部の就活のポイント|選考対策編 ・早期から情報収集をし、早期選考を受ける ・Webテスト対策に力を入れる ・エントリーシート(ES)や履歴書を余裕を持って準備しておく ・面接対策|よく聞かれる社会学部特有の質問&回答例 ●おわりに

社会学部は就職が不利? 社会学部生の就活の特徴

ここからは、社会学部が就職に不利といわれる理由と社会学部生の就活の特徴を解説します。

学んだことを生かした就職は難しい場合もある

社会学部では、社会や経済、心理、文化、環境、情報など、専門性の高い分野について勉強します。しかし、専門性が高いゆえに知識をピンポイントで生かして就職できるとは限りません。「学んだことを生かして就職したい」と考えている人は、専門性の高さから働く場所が絞られるため、就職が難しい場合もあるでしょう。

しかし最初に解説したように、実際の社会学部の就職率は高い傾向にあります。そのため、学んだ知識を生かせるかどうかはさておき、就職自体が不利になるわけではありません。

直接関係なくても知識が生かせることが多い

社会学部では、社会や経済、政治、歴史、言語、教育など幅広い分野について学べます。それぞれの知識を勉強する中では、情報収集や分析、研究などを行うこともあるでしょう。

こうしたスキルは職種を問わず生かしやすいです。そのため、社会学とは直接関係がなくても、大学で身につけた経験や知識を生かせるでしょう。例えば、情報収集力を生かしてマスコミ業界へ進むこともできれば、分析力を生かしてメーカーやIT業界へ進むこともできます。

理系学生と比べて課外活動に使える時間を多く取れる点では有利

社会学部のカリキュラムは、理系学部に比べて実験や実習が少ないため、比較的自由な時間が多いです。そのため、空いた時間を活用して、インターンシップや就職セミナーに参加し、企業とのつながりを築けます。

また、自己分析や業界研究に時間を割けるため、自分の強みを明確にして就活に望めるでしょう。このように、自分の時間を就活に多く費やせる点が社会学部の魅力ともいえます。

社会学部生の就職人気企業ランキング【上位20位】

社会学部生に人気の企業をご紹介します。

※ワンキャリア2026年卒会員のお気に入りランキングより集計

1位:資生堂

1位には資生堂がランクインしました。

事業内容 私たち資生堂グループは、「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(ビューティーイノベーションでよりよい世界を)」というミッションの実現を目指し、世界中の120の国と地域でビジネスを展開しています。 100年先もお客さまとともに輝き続け、選ばれ続ける企業になるため、お客さまにとってより価値のあるものを提供し続け、一生寄り添うことのできるパートナーになることを目指しています。 ※出典:ワンキャリア「資生堂」

選考のポイントや内定者の感想についてはこちらをご覧ください。

・ワンキャリア:資生堂|Brand Marketing2025年卒の合格の秘訣

2位:博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ

2位には博報堂/博報堂DYメディアパートナーズがランクインしました。

事業内容 【博報堂】 高いクリエイティビティを持つプロフェッショナルがチームを編成し、広告領域のみならず、経営・事業から社会イシューまで、あらゆる領域でクライアントの皆様の国内外における課題解決をお手伝いしています。今後、更にクリエイティビティの力で生活や社会、事業構造の変革に寄与するような新たな価値を提供していきます。 【博報堂DYメディアパートナーズ】 メディアビジネス、コンテンツビジネス、その他デジタル領域などのプラニング、プロデュース、バイイング、トラフィック、ナレッジを主要な機能とし、広告主、媒体社、コンテンツホルダーに対し、最適な課題解決力を提供します。メディアを広義に捉え、「メディア効果をデザインする」メディア・コンテンツビジネスを目指しています。 ※出典:ワンキャリア「博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ」

選考のポイントや内定者の感想についてはこちらをご覧ください。

・ワンキャリア:博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ|総合職2025年卒の合格の秘訣

3位:三菱商事

3位には三菱商事がランクインしました。

事業内容 三菱商事は、世界約90の国・地域に広がる当社の拠点と約1,800の連結対象会社と協働しながらビジネスを展開しています。 地球環境エネルギー、マテリアルソリューション、金属資源、社会インフラ、モビリティ、食品産業、S.L.C.(Smart-Life Creation)、電力ソリューションの8営業グループにコーポレートスタッフ部門を加えた体制で、幅広い産業を事業領域としており、貿易のみならず、パートナーと共に、世界中の現場で開発や生産・製造などの役割も自ら担っています。 ※出典:ワンキャリア「三菱商事」

選考のポイントや内定者の感想についてはこちらをご覧ください。

・ワンキャリア:三菱商事|総合職2025年卒の合格の秘訣

4位~20位

4位以下の企業は以下をご覧ください。

- 4位:ソニーグループ

- 5位:パナソニックグループ

- 6位:三井住友銀行

- 7位:サイバーエージェント

- 8位:ジェーシービー(JCB)

- 9位:江崎グリコ

- 10位:日清食品

- 11位:アクセンチュア

- 12位:富士フイルム

- 13位:野村総合研究所

- 14位:日本航空(JAL)

- 15位:サントリーホールディングス

- 16位:ニトリ

- 17位:味の素

- 18位:アサヒビール

- 19位:キーエンス

- 20位:電通

▼企業ごとの合格の秘訣をさらに知りたい方はこちら ・ワンキャリア 企業一覧

社会学部生に人気の就職先・年収【業界編】人気の理由も解説

ここからは、社会学部生に人気がある就職先を業界ごとに紹介します。人気の理由や年収もまとめているため、それぞれ確認しましょう。社会学部生に人気の業界は、以下の8つです。

それぞれ解説します。なお、以下で示した年収は、一部を除いて「厚生労働省 | 令和6年賃金構造基本統計調査 | 産業別」と、東洋経済新聞社より発刊されている会社四季報「業界地図2025年度版」の「業界別平均年収ランキング(※1)」を参考に算出しています。

(※1)引用:東洋経済新聞社『「会社四季報」業界地図 2025年版』

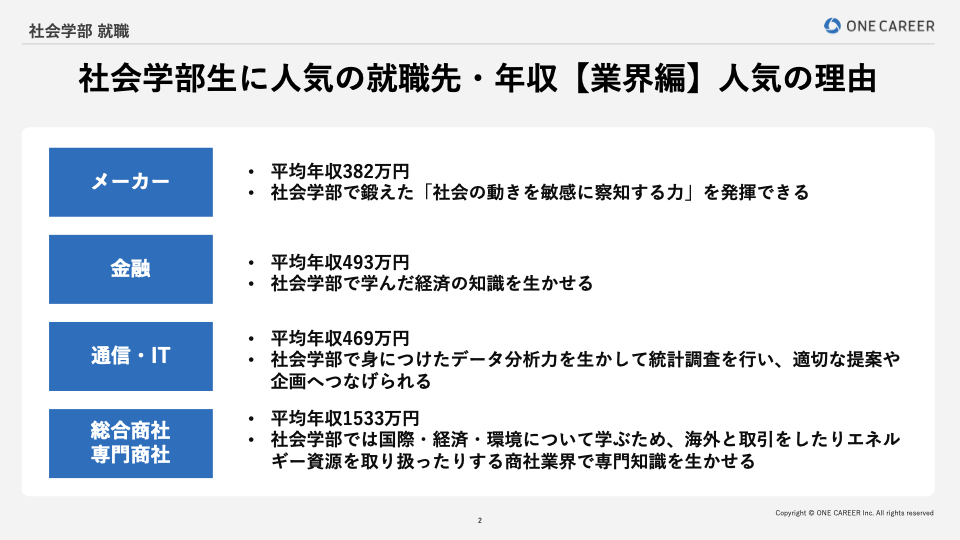

メーカー|平均年収382万円

メーカーは理系のイメージが強いですが、実は文系の社会学部生にも人気がある業界です。

メーカーでは、主に製造や生産管理、営業、広報などの業務を担当します。こうした業務では顧客のニーズを考える機会が多いため、社会学部で鍛えた「社会の動きを敏感に察知する力」を発揮できるでしょう。例えば「世の中のトレンドを踏まえた機能を商品に反映させる」といったイメージです。

さらに、素材メーカーのように環境と関わりがある企業では、社会学部で学んだ環境に関する知識も生かせます。

このように職種ごとで、社会学部で学んだ知識を柔軟に生かせるため、社会学部生はメーカーに就職しやすいのです。

金融業界(銀行・証券・保険)|平均年収493万円

金融業界は、銀行や証券、保険会社などで働き、預金手続きや資産運用、証券の売買などを行う業界です。人々のお金に大きく関わるため、社会学部で学んだ経済の知識を生かせます。

また、金融業界で働くうえでは、顧客のニーズに沿ったプランを提案することも重要です。社会学部では、幅広い分野の知識を勉強する中でデータ分析や情報収集などを行う機会も多いでしょう。そのため、顧客の要望を分析してさまざまな観点から情報を集め、適切な資産運用プランを作るといったことも可能です。

さらに金融業界は、収入が安定しており福利厚生も充実している点が特徴です。そのため、社会学部生から人気があります。

通信・IT業界|平均年収469万円

通信・IT業界は、インターネットや情報技術に関するサービスの提供や運営などを行う業界です。プログラマーなど専門性の高い技術職だけでなく、営業やコンサルタント、マーケティングなどの仕事もあるため、理系の大学を卒業していなくても活躍できます。

特にマーケティングやコンサルタントであれば、社会学部で身につけたデータ分析力を生かして統計調査を行い、適切な提案や企画へつなげることもできるでしょう。また、AI(人工知能)などの登場により業界の動きが活発なため、大学で身につけた情報収集力も役立つでしょう。

総合商社・専門商社|平均年収1533万円

商社業界は、仲介人として商品やサービスの売買を手助けしたり、事業投資をしたりする業界です。社会学部では、国際や経済、環境について学ぶため、海外と取引をしたりエネルギー資源を取り扱ったりする商社業界で専門知識を生かせるでしょう。

社会学部では語学も学べることがあるため、大学時代にスキルを身につけておけば海外で働く機会がある商社で活躍できます。このように、国内外を問わずさまざま地域で働きたい人にもおすすめの業界です。

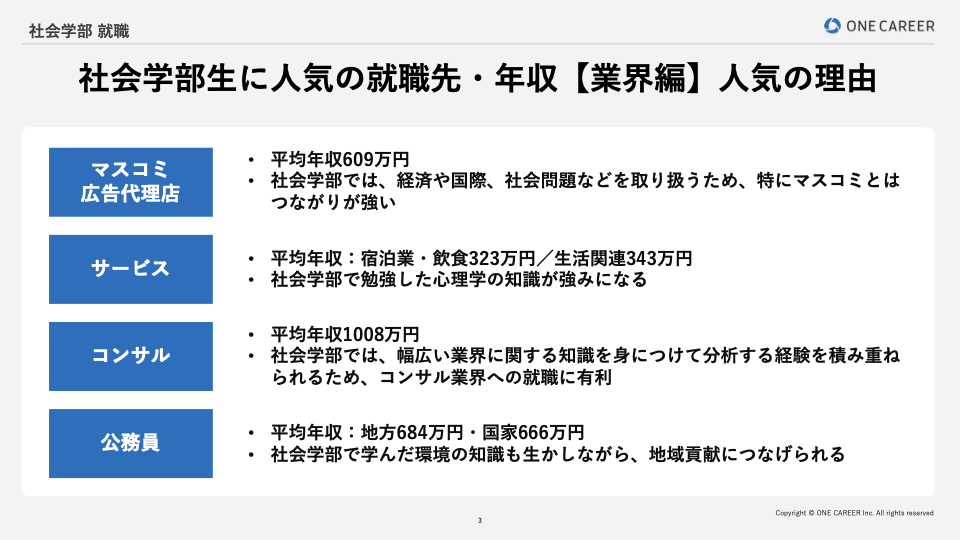

マスコミ・広告代理店|平均年収609万円

マスコミ・広告代理店は、人々に社会や企業の情報を発信する仕事です。社会学部では、経済や国際、社会問題などを取り扱うため、特にマスコミとはつながりが強いといえるでしょう。

社会学部では、データ分析力や情報収集力に加え心理学も学べるため、広告代理店で「人を惹(ひ)きつける方法で情報を発信する」といった形でも活躍できます。

また、マスコミ・広告代理店は、メディアを通して社会に影響を与える業界でもあります。そのため、社会学部の知識を生かすだけでなく「社会に大きなインパクトを与えたい」という人にもおすすめの業界です。

サービス業界|平均年収:宿泊業・飲食323万円/生活関連343万円

サービス業界は、消費者と直接関わってコミュニケーションを取る機会が多い業界です。宿泊業や小売業、娯楽業、飲食業、不動産業などのジャンルに分かれているため、さまざま職場で働ける点が特徴です。

サービス業界では、顧客の心に寄り添ったコミュニケーションを取れるかが重要です。そのため、社会学部で勉強した心理学の知識が強みになります。

教育業もサービス業界の1つであり、大学で勉強した教育学を生かせます。子どもの成長を間近で見守れることから、やりがいを感じられるでしょう。

コンサル業界|平均年収1008万円

コンサル業界は、企業の課題解決を目的としてアドバイスやサポートを行う業界です。ITや人事など幅広い側面から課題を分析し解決できるかが重要になるため、思考力が求められます。大きなプロジェクトを担当する機会もあるため、責任が大きい仕事ではあるものの、その分やりがいを感じやすいです。

社会学部では、幅広い業界に関する知識を身につけて分析する経験を積み重ねられるため、コンサル業界への就職に有利といえるでしょう。

公務員(国家・地方)|平均年収:地方684万円/国家666万円(※2)

国家・地方公務員は、安定的な職業で福利厚生が充実していることから、社会学部生に人気の仕事です。公務員は国家と地方の2つに分かれ、国家公務員は主に国に関わる業務を、地方公務員は各都道府県や市区町村に関わる業務を担当します。

公務員はお金や治安の管理だけでなく、街の環境整備も行います。そのため、社会学部で学んだ環境の知識も生かしながら、地域貢献につなげられるでしょう。

さらに、心理職公務員のように、心理学の知識を生かせる仕事もあります。大学で勉強した専門的な知識をアピールすると、就職で有利になるでしょう。

(※2)出典:総務省「令和5年地方公務員給与実態調査結果等の概要 P.6」

▼業界について詳しく知りたい方はこちら ・【業界研究のやり方:36業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!人気業界/企業を徹底比較 ・【就活の業界一覧】各業界動向や特徴、業種との違いまで徹底解説

社会学部生に人気の就職先【職種編】

次は社会学部生に人気の就職先を職種別に紹介します。社会学部生に人気の職種は、以下の5つです。

それぞれ詳しく解説します。

企画・マーケティング職

企画・マーケティング職は、市場の分析や商品企画、プロモーション施策の立案などを行う仕事です。社会学部で培った幅広いスキルを発揮できることから、社会学部生から人気があります。

企画・マーケティング職は、顧客のニーズに沿った企画を考案したり、商品の売上を増加させる施策を考えたりする機会が多いです。その際は、市場の状況や売上などのデータを分析し、広い視点から物事を捉える必要があります。こうした業務では社会学部で身につけた情報収集力や分析力、思考力などを生かせるため、企画・マーケティング職で大きく活躍できるでしょう。

さらに社会学部では、心理学をもとにしたマーケティングについて学ぶため、消費者の立場に立った施策を考えられる点も強みです。

コンサルタント

コンサルタントは企業の課題を解決して成長をサポートする仕事です。人事やITなどさまざまな面から企業の現状をチェックして適切な提案を行い、経営の立て直しや成長などへつなげます。

企業の悩みを正しく引き出し的確な問題解決案を提示するには、分析力や論理的思考力はもちろん、幅広い業界に関する知識も必要です。社会学部ではそうしたスキルや幅広い知識を大学で学べるため、コンサルタントの仕事でも生かせるでしょう。

また、コンサルタントは大きな仕事を取り扱う機会が多いため、キャリアアップも期待できます。

営業職

営業職は、商品やサービスを顧客へ提案する職種です。営業職は、顧客の悩みやニーズを把握してそれに応える提案を行うことが重要です。そのため、社会学部で学んだ分析力や思考力を生かして貢献できるでしょう。

また、社会学部では経済や環境、社会問題など幅広い分野の知識を学びます。そうした大学で学んだ知識と関連性の深い商材やサービスを扱う企業であれば、より自分のスキルや経験を生かせるでしょう。

マーケティングリサーチャー

マーケティングリサーチャーとは、顧客の依頼をもとに市場調査やデータ分析、競合分析などを行う仕事です。インターネットやアンケートなどさまざまな方法で情報を集めて分析します。社会学部では、社会全体を経済や国際、文化など幅広い観点から分析するため、そうした市場の動向を探る経験などを生かせるでしょう。

マーケティングリサーチャーの活動範囲は日本だけとは限らず、海外まで広がる場合もあります。そのため、英語力がある人はグローバルに働ける可能性があります。

教員

教員は、生徒への科目指導や生活の見守りなどを行う仕事です。教員は生徒と直接関わるため、子どもの繊細な心に寄り添う力やコミュニケーション力などが求められます。そのため、大学で身につけた教育の知識を直接生かして活躍できるでしょう。

専門的な知識を生かせるほか、子どもの成長を近くから見守れるため、やりがいがある仕事です。

▼職種について詳しく知りたい方はこちら ・職種とは?【代表的な職種一覧】業種との違いや適性・志望動機をご紹介

社会学部生の就職に役立つ資格

他の学生との差別化を図るのに、資格取得は有効的です。しかし、なんでも資格があればいいわけではなく、希望する就職先に役立つ資格でなければなりません。

そこで、社会学部生の就職に役立つ資格について紹介します。

教員免許

教員免許を持っていると、公立・私立の学校で教壇に立つことが可能です。塾やフリースクールでの講師など、活躍の場が広がります。

教員免許には以下の種類があります。

- 幼稚園教諭

- 小学校教諭

- 中学校教諭

- 高等学校教諭

- 特別支援学校教諭

それぞれの教育段階に応じた専門性が必要です。以下で各教員免許の特徴をくわしく見てみましょう。

なお、免許取得に必要な単位数はいずれも「文部科学省 | 教員免許状取得に係る必要単位数等の概要」を参照しています。

幼稚園教諭

特徴とおすすめの理由

幼稚園教諭免許は、小さな子どもたちの初めての学びをサポートするための資格です。

感受性が豊かな時期に、遊びや活動を通じて子どもたちの成長を見守るやりがいがあります。柔軟な対応力と優しさが求められますが、その分子どもの成長をじかに感じられる喜びがあります。

必要な勉強時間と難易度

幼稚園教諭免許は「参考書を◯時間勉強して取得する」というイメージではありません。資格を取得するには、大学で子どもの発達や教育に関する指定の科目を履修する必要があります。専修免許状では「75単位」、一種免許状では「51単位」、二種免許状では「31単位」が必要です。

免許自体は大学で指定の科目を履修すれば取得できます。

小学校教諭

特徴とおすすめの理由

小学校教諭は、幅広い教科を教えながら、子どもたちの学びの土台を作る役割を果たします。学習の楽しさを伝えつつ、生活習慣や社会性も育てます。教科指導の幅広さと、生徒の成長を長期的に見守る喜びが魅力です。

必要な勉強時間と難易度

小学校教諭免許は「参考書を◯時間勉強して取得する」というイメージではありません。資格を取得するには、大学で指定の科目を履修し幅広い教科の基礎を学ぶ必要があります。専修免許状では「83単位」、一種免許状では「59単位」、二種免許状では「37単位」が必要です。さらに、7日間の介護等体験も必要です。

免許自体は大学で指定の科目を履修すれば取得できます。

中学校教諭

特徴とおすすめの理由

中学校教諭は、専門教科を深く教えると同時に、生徒たちの思春期の成長を支える役割を担います。生徒との関係構築に時間がかかることもありますが、その分信頼関係が築けたときの達成感は大きいです。

必要な勉強時間と難易度

中学教諭免許は「参考書を◯時間勉強して取得する」というイメージではありません。資格を取得するには、大学で専門教科の科目を履修する必要があります。専修免許状では「83単位」、一種免許状では「59単位」、二種免許状では「35単位」が必要です。さらに小学校同様、介護等体験も必須です。

免許自体は大学で指定の科目を履修すれば取得できます。

高等学校教諭

特徴とおすすめの理由

高等学校教諭は、生徒の進路や将来を見据えた指導を行います。専門性の高い授業が求められ、生徒の夢や目標をサポートすることがやりがいです。教科に対する深い知識と、生徒の個性に応じた指導力が鍵です。

必要な勉強時間と難易度

高等学校教諭免許は「参考書を◯時間勉強して取得する」というイメージではありません。資格を取得するには、大学で指定科目を履修する必要があります。専修免許状では「83単位」、一種免許状では「59単位」が必要です。

免許自体は大学で指定の科目を履修すれば取得できます。

特別支援学校教諭

特徴とおすすめの理由

特別支援学校教諭は、障がいなどが原因で特別な支援が必要な子どもたちの教育に携わります。一人一人に合わせたサポートを通じて、彼らの可能性を引き出す喜びを感じられる仕事です。

資格取得にあたっては、通常の教員免許に加えて、特別支援教育に関する専門知識が求められます。

必要な勉強時間と難易度

特別支援学校教諭は「参考書を◯時間勉強して取得する」というイメージではありません。幼稚園共有免許や小学校共有免許などと異なり、「特別支援教育に関する科目」の履修が必要です。また、前提として幼稚園・小学校・中学校・高校のいずれかの教員免許を持っていることが求められます。

特別支援学校教諭のみで求められる単位は、専修免許状では「50単位」、一種免許状では「26単位」、二種免許状では「16単位」です。他の教員免許を持っていることが前提となるため、必然的に取得までの時間や難易度は上がります。

社会調査士

特徴とおすすめの理由

社会調査士とは、世論や市場の動きなどを調べ、分析結果をもとにあらゆる社会問題の解決へつなげるスキルを持つ人が取得できる資格です。社会調査士の資格を保有していると、分析力や情報収集力があると見なされるため、就活での武器になります。資格自体は在学中に取得できるため、手に入れやすい資格といえるでしょう。

必要な勉強時間と難易度

社会調査士は、「社会調査士制度」に参加している大学で指定科目で単位を取り、卒業することで取得できます(※3)。「1年以上大学に在籍している」「資格対応科目を3科目以上取得している」などの要件が必要ですが、難易度はそこまで高くありません。実際に2023年度の認定者数は100%でした(※4)。

(※3)参考:社会調査協会「社会調査士資格取得の道」

(※4)参考:社会調査教会「第19回「専門社会調査士(正規)」資格認定結果についてのご報告」

社会福祉士

特徴とおすすめの理由

社会福祉士は、高齢者や障がい者、児童が抱える福祉的な問題を解消するために、相談に乗ったり支援したりする専門家です。社会福祉士の資格を取得していると、専門知識をもとに適切な福祉サービスを提供できると認定されるため、介護や教育業界など幅広い仕事の就職で有利です。社会福祉士の需要は年々高くなっており、教育や医療機関、高齢者養護施設などさまざま職場で活躍できるのが特徴です。

必要な勉強時間と難易度

社会福祉士の難易度は比較的高めで、2024年の合格率は「58.1%」でした(※5)。社会福祉士は合格率の変動が大きく、過去には合格率が30%前後の年が続いていたため、受験する年によっては難易度がさらに上がる可能性があります。約300時間を目安に、入念に試験勉強を進めましょう(※6)。

(※5)参考:厚生労働省「第36回社会福祉士国家試験合格発表」

(※6)参考:アガルートアカデミー「【2024年】社会福祉士試験の合格率は?合格点・合格基準・難易度についても解説」

日商簿記検定(2級以上)

特徴とおすすめの理由

簿記は経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の1つです。日商簿記は、簿記検定にある3種類の検定の中では最もよく知られたものです。1級・2級・3級・簿記初級・原価計算初級の5種類がありますが、3級から受けることをおすすめします。

企業で行われているビジネス取引に関して、規則に基づいて帳簿に記録し、会社の経営成績や財政が確認できる決算書を作ることがこの資格の目的なので、経理や会計といった業務で生かせるはずです。簿記の勉強をすることでビジネスの基本スキルを養え、経済的な面から企業を分析できます。こうしたスキルはどの業界・企業でも生かせるのでおすすめです。

必要な勉強時間と難易度

必要な勉強時間については簿記3級なら100時間程度、簿記2級は200〜300時間程度、簿記1級は500時間以上であるといわれています。

3級は難易度がそれほど高くなく、入門の資格なので取得しやすいのでおすすめです。一方2級から工業簿記が加わるので格段に難易度が上がります。合格率は3級から1級の順に30〜50%、約20%、約10%あたりに推移しています(※7)。

(※7)参考:商工会議所の検定試験「受験者データ」

臨床心理士

特徴とおすすめの理由

臨床心理士は、心理カウンセリングの専門家として教育現場や医療機関で働くための資格です。国家資格ではありませんが、信頼性が高く、心理業界での需要が多い傾向です。子どもの気持ちに寄り添って教育したいと考えている人は、ぜひ取得しておきましょう。

必要な勉強時間と難易度

資格を取得するには、「指定大学院で修士課程を修了する」などの要件を満たし、「180時間程度」の勉強を経て試験に合格する必要があります(※8)。合格率は令和5年度で「66.5%」です(※9)。

臨床心理士は、高度な心理学の知識とカウンセリング技術を求められますが、その分就職先での信頼性も高い資格です。

(※8)参考:公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会「受験資格」

(※9)参考:公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会「『臨床心理士』資格取得者の推移」

図書館司書

特徴とおすすめの理由

図書館司書資格は、図書館の運営に関する専門知識を証明する資格です。公立図書館や学校図書館での司書として働けるようになります。教員免許と合わせて取得することで、学校図書館での司書教諭として活躍できる点が魅力です。

必要な勉強時間と難易度

図書館司書は「参考書を◯時間勉強して取得する」というイメージではありません。取得するには、大学で必要単位を取得する、あるいは司書講習の受講が必要です(※10)。上記の要件をクリアすれば、基本的には資格を取得できるため、時間はかかりますが難易度自体は高くないでしょう。学校図書館法に基づき一定の需要が保証されており、安定したキャリアが期待できます。

(※10)参考:職業情報提供サイトjobtag「図書館司書」

学芸員

特徴とおすすめの理由

学芸員資格は、博物館や美術館で専門職としてのキャリアを目指す方に最適な資格です。資料の収集や展示、研究などに携わる学芸員として働けます。また、公務員として博物館や文化財センターなどで働く際にも有利です。

必要な勉強時間と難易度

学芸員は「参考書を◯時間勉強して取得する」というイメージではありません。資格取得のためには、「大学で博物館に関する科目を履修している」「3年以上学芸員補として働く」などが必要です(※11)。専門性が高く、特に歴史や文化財の知識が求められるため、難易度は高めです。

(※11)参考:文化庁「学芸員になるには」

ITパスポート

特徴とおすすめの理由

ITパスポート試験は、ITを活用する社会人にとって必要となる知識を身につけていることを証明できる資格です。ITの基礎的な知識のみならず経営管理やリスクマネジメントといった幅広い知識も問われます。

ITの知識はどの職場でも求められるため、IT業界志望の就活生だけでなく、経営やマーケティングをはじめとするあらゆる業界志望の就活生に有利な資格です。職場でのITに関する広い基本的な知識があることで、就活のみならず入社後も有利に働くことがあります。

必要な勉強時間と難易度

勉強時間はおおよそ100〜200時間といわれています。基礎知識がある場合は約100時間ほどで、初心者の場合は180時間ぐらいあれば終わらせられます。1日2時間程度の勉強で約2、3カ月程度かかります。

ITパスポート試験の合格率は50%前後となっており、そこまで難易度が高くないことがわかります(※12)。

(※12)参考:ITパスポート試験「ITパスポート試験 試験結果」

基本情報技術者

この試験はエンジニアやプログラマーといった開発職を対象にした国家資格で、ITパスポートに比べて専門的なシステム開発に関する知識が問われます(※13)。エンジニアを目指すなら第一に取得したほうがいい資格です。

(※13)参考:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「基本情報技術者試験」

▼就活でおすすめの資格について詳しく知りたい方はこちら ・就活で有利な資格10選!業界別・文理別のおすすめとESの書き方

社会学部の就活のポイント|企業・職種の選び方編

社会学部生が就活を進める上でのポイントをいくつかご紹介します。まずは、企業や職種の選び方についてです。

社会学部で学んだことを就活に生かす

社会学部の学習内容は就活との親和性が高いので、学部で学んだことや、そこでできた人脈を就活にも役立てることができます。学部で学んだことを就活に生かすためには以下のことが重要です。

社会学部ならではの幅広い視野を持つことをアピールする

社会学部で学ぶ社会構造、人間関係、文化など多角的な視点は、企業が求める重要なスキルです。面接では具体的な学習内容と実社会への応用を結び付けて説明しましょう。

例えば「消費者行動を社会学的に分析した経験から、マーケティング戦略において多様な顧客層のニーズを理解できる」といった形で、学問的知識をビジネスにどう生かせるかを明確に伝えることが大切です。

社会問題への関心の高さや、物事を多面的に捉える思考力をアピールポイントとして活用し、企業の課題解決に貢献できる人材であることを印象づけましょう。

ゼミなどで専門性を高める

社会学部は学問領域が広いからこそ、ゼミや研究室での専門分野の深掘りが就職活動で差別化要因となります。自分の興味のある分野(都市社会学、家族社会学、メディア論など)を選び、研究テーマに真剣に取り組むことで専門性をアピールできます。

卒業論文や研究発表では、問題設定から調査方法、分析、結論まで一貫した論理的思考力を身につけられます。企業面接では研究内容を分かりやすく説明し、その過程で培った課題発見力、情報収集力、分析力、プレゼンテーション能力などを具体的にアピールしましょう。専門知識と実践的スキルの両方を示すことが重要です。

学部の先輩に話を聞く

同じ社会学部出身の先輩からの情報収集は、就職活動において非常に有効な戦略です。大学のキャリアセンターやOB・OG名簿を活用し、さまざまな業界で働く先輩にコンタクトを取りましょう。社会学部で学んだことがどのように実際の仕事に生かされているか、どんな企業が社会学部生を積極的に採用しているかなど、リアルな情報を得られます。

また、面接での社会学部生特有の質問への対策や、志望動機の作り方についてもアドバイスを受けられるでしょう。先輩とのつながりは就職後のキャリア形成においても貴重な財産となるため、積極的にネットワークを築くことをお勧めします。

自己分析・業界研究・企業分析を通して就活の軸を定める

志望企業や職種を選ぶ上で、就活の軸を定めることが重要です。

就活の軸とは、企業を選ぶ際の基準や優先事項のことです。具体的には、ミッション、仕事内容、将来のキャリアプラン、働き方などから自分が特に大切にしたい価値観や条件を指します。就活の軸を持つことで企業選びがスムーズになることに加え、明確な志望動機の説明に役立つため、納得のいく就活をするために重要です。

就活の軸を作るためには、自己分析や企業・業界研究の他、軸の例を参考にすることが効果的です。

志望企業や職種を選ぶ上で、就活の軸を定めることが重要です。

就活の軸とは、企業を選ぶ際の基準や優先事項のことです。具体的には、ミッション、仕事内容、将来のキャリアプラン、働き方などから自分が特に大切にしたい価値観や条件を指します。就活の軸を持つことで企業選びがスムーズになることに加え、明確な志望動機の説明に役立つため、納得のいく就活をするために重要です。

就活の軸を作るためには、自己分析や企業・業界研究の他、軸の例を参考にすることが効果的です。

▼自己分析について詳しく知りたい方はこちら ・自己分析のやり方【4通り】簡単にできる方法・ツールとメリットを解説 ・【自分史の書き方】就活の自己分析に使えるテンプレート・例文 ・【モチベーショングラフの書き方】自己分析が捗るテンプレートも紹介 ・マインドマップを使った自己分析!書き方や無料のツール・アプリを紹介 ・エニアグラム全9タイプの適職とそれぞれの職業を解説!自己分析に役立てよう ・ジョハリの窓とは?診断を就活に生かせる自己分析のやり方を解説 ・【2024年最新版】就活の自己分析におすすめの本13選|活用法も紹介 ・他己分析のやり方とは?厳選ツールと質問リストで長所と短所を発見

インターンシップに参加する

インターンシップとは「社会に出る前の職場体験」です。企業で仕事をしている人の話を大学生が直接聞いたり、実際の仕事を体験したりすることで、業種・業界・職種の違い、社員の雰囲気、企業風土などを知れます。

企業を内側から見てみることで、企業研究だけでは分からなかった社内の雰囲気や人間関係をつかめます。インターンシップであらかじめ希望する企業を体験しておけば、自分に合う企業かどうかを判断できます。

▼インターンシップについて詳しく知りたい方はこちら ・インターンとは?参加するメリットや募集の探し方・面接対策を解説 ・内定につながるサマーインターン一覧:約30社のインターン情報を完全公開!

企業説明会に参加する

企業説明会への参加も有効です。

説明会の中で、企業に対して魅力的に感じた場面を振り返ってみましょう。「どこが魅力的か」「なぜ魅力的か」を深掘りすることで、就活の軸が明確になります。

OB・OG訪問をする

OB・OG訪問とは、実際に企業で働く方に対して、会社や仕事についての話を伺うことです。OB・OG訪問は、大学の先輩や知り合いに紹介してもらったり、就活イベントを活用して社員と接点を持ったりすることで機会を作れます。

社風やキャリアに関して社員のリアルな声を聞き、共感できるかどうか見極めましょう。

▼OB・OG訪問について詳しく知りたい方はこちら ・OB・OG訪問とは?やり方から内定者が使うアプリまで完全解説 ・OB訪問のマナーと服装【社会人の本音】連絡の取り方・当日の対応とNG例 ・OB・OG訪問の質問リスト【厳選50選】 深い内容を聞くコツ・前日に送るメール例

学んだ内容を生かせる業界・職種を選ぶ

学んだ内容を生かせる業界や職種を選ぶことも重要です。

企業や職種によって求める人物像やスキルは異なるため、求める人物像にマッチした志望動機や就活の軸を選びましょう。就活の軸が企業と合わないと、「ミスマッチが起きる」「すぐに離職するかもしれない」とネガティブに捉えられる可能性があります。

ワンキャリアでは、企業や職種ごとに合格の秘訣を紹介しています。ここではトヨタ自動車の例をご紹介します。

トヨタ自動車のインターン・本選考対策のポイント ・トヨタへの圧倒的な志望度の高さを示すこと ・チームで成果を出せる人材だと示すこと ・課題意識と問題解決能力の高さを示し続けること ※出典:トヨタ自動車|技術職2025年卒の合格の秘訣

トヨタ自動車の選考を受ける場合は、上記と合致する軸を表すエピソードを選ぶようにしましょう。

以下から、企業・職種ごとの合格の秘訣を検索できます。こちらをぜひ参考にして、アピールできる長所を選びましょう。

▼企業ごとの合格の秘訣をさらに知りたい方はこちらから ・ワンキャリア 企業一覧

社会学部生が重視する就活の軸ランキング

ここで、社会学部生が重視する就活の軸ランキングをご紹介します。ぜひ参考にしてください。

- 1位:ワークライフバランス重視

- 2位:給与水準や昇給率の高さ

- 3位:企業経営や事業が安定している

- 4位:若手でも挑戦しやすい環境

- 5位:希望のエリアで働ける

- 6位:キャリアアップ・スキルアップしやすい

- 7位:経済的支援の充実

- 8位:研修・育成制度の充実

- 9位:いろいろな職種・事業を経験できる

- 10位:働く時間を調整しやすい

- 11位:女性が活躍しやすい

- 12位:事業の成長性が高い

- 13位:海外の人と関わる機会

- 14位:海外で働く機会

- 15位:働く場所を調整しやすい

- 16位:年次によらないフェアな競争環境

- 17位:専門性やスキルを生かせる

- 18位:地元で働ける

- 19位:Uターン就職できる

※ワンキャリア2026年卒会員のデータより集計

▼就活の軸について詳しく知りたい方はこちら ・就活の軸【例一覧100選】面接/ESでの答え方と業界・職種別の例文

社会学部の就活のポイント|選考対策編

社会部生の就活のポイントは以下の4つです。

早期から情報収集をし、早期選考を受ける

早期から情報収集をして早めに選考を受けましょう。

業界によっては、大学3年の10月頃から早めに選考が行われる場合もあります。そのため、志望業界のスケジュールを把握しておらず選考開始に遅れてしまうと、選考期間が終わったり周囲の就活生より準備不足になったりするかもしれません。

他にも、早期選考を受けると以下のメリットを実感できます。

- 良い企業を見極める目を養える

- 選考経験が積める

- 内定者のインターンシップに参加できる

合同説明会への参加などを行えば、大学のOB・OGや他の就活生と交流して情報収集もできます。このように、早めに情報収集を行い早期選考を受けることで、志望する企業からいち早く内定を獲得できるでしょう。

▼早期選考について詳しく知りたい方はこちら ・26卒の早期選考はいつから?実施企業一覧とスケジュール・対策

Webテスト対策に力を入れる

Webテスト対策も重要です。

効率的なWebテスト対策のポイントは以下の通りです。

- 出題傾向を理解する

- 苦手分野を把握して重点的に対策する

早めにWebテスト対策をはじめて企業ごとの出題傾向を理解し、苦手を克服することで、効率的に対策できるでしょう。

もちろん、多くの企業では面接やESの内容も重視するため、ある程度Webテストの勉強をしたら、面接練習やES対策にも取り組みましょう。

▼Webテストについて詳しく知りたい方はこちら ・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧 ・【2024年版】Webテスト24種類の見分け方!形式別のURL一覧と業界別の傾向

エントリーシート(ES)や履歴書を余裕を持って準備しておく

社会学部生の就活で成功するためには、余裕を持ってESや履歴書を準備することが重要です。余裕を持ってESや履歴書を準備し、求められた期日に提出することで、採用担当者に好印象を与えられます。

もちろん、内容が悪ければ書類選考で落とされてしまうため注意しましょう。余裕を持って書類を作成しつつ、何度も見直して自分の強みを最大限アピールできる内容のESや履歴書にブラッシュアップすることが重要です。

▼ES・履歴書について詳しく知りたい方はこちら ・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策 ・【就活の履歴書】学歴・志望動機の書き方と封筒・写真などの準備方法

面接対策|よく聞かれる社会学部特有の質問&回答例

社会学部生の就活で成功するためには、面接対策も重要です。

社会学部特有の質問と回答例をまとめたので、参考にしてください。

なぜ社会学部を選んだのですか?

企業が、学部や学科を選んだ理由について質問するのは、以下の理由が考えられます。

- 目標を立てて行動できる人かを確認している

- 勉強に対する意欲を確認している

「物事を考えて行動できる人か」「目標に向かって努力のできる人か」を確かめる質問であるため、社会学部を志望した明確な理由と、どのような努力をしてきたかアピールしましょう。

【例文】 私が今の学部を選択した理由は同じ学部の出身である父親から、社会学の面白さを聞いて興味を抱いたからです。具体的には、社会学で学べる分野の広さと「当たり前を疑う」社会学の考え方に共感しました。現在所属しているメディアゼミでは、私たちが置かれているメディア環境と人々への影響について学んでいます。その中で、『映画表現と受け手の印象変化について』卒業論文の準備を進めています。このテーマを選んだ動機は、フェイクニュースなどの表現方法により世論が混乱したを見て、この現象が映画作品に対する印象の変化についても、同様のことが見られると考えたからです。 今後は先行研究の調査と、映画のセリフを解析ツールで分類、計測することで戦争映画に対して受け手が反戦か好戦、どちらの印象を持つ傾向かを明らかにします。さらに具体的なデータの収集と考察を通して、メディア環境と受け手の展望を述べたいと考えています。 ※出典:ニチアス|総合職2020年卒本選考のES

なぜ◯◯の資格取得をしようと思ったのですか?

企業が資格取得の意図について質問するのは、以下の理由が考えられます。

- 取得に明確な目的があったか?

- 資格取得までどのような努力をしてきたか?

「自身で目標を立てて達成まで努力できる人材なのか?」をチェックする質問であるため、資格取得の背景や具体的に業務でどのように活用するかまで説明できると好印象を与えられます。

【関連する質問例】 大阪府職員として仕事をする際に生かせると考えるあなたの個性や資質を上げ、その理由を 経験を交えて具体的に説明してください。 【例文】 私が大阪府の職員として仕事をする上で生かすことができると考える資質は最後まで諦めずにやり遂げる力であると考えます。この資質は社会調査士の資格の取得の際に発揮されました。資格取得の為に 1 年間実習を実施し、自分の立てた仮説を元に、アンケート作成と配布、結果をもとに統計的検定を行い、1 万字以上の論文を執筆しました。最初のアンケート作成時、調査内容が曖昧で現状では調査できないと先生に言われ、考えた内容が白紙になりました。その後も修正を重ねましたが、調査開始の合格には至りませんでした。ここで諦める訳にいかないと思い、過去の調査を参考にしたり、自ら先生に見て頂いたりなど、質問項目の質を高めることだけを考え、修正を重ねました。結果、先生に合格を頂き、資格取得することができました。私はこの経験から諦めずに最後まで取り組めばよい結果につながるということを学びました。この力は大阪府の職員として、さまざまな規模の大きい課題に挑み、さまざまな分野の課題に取り組む際に、冷静に状況を判断し、さまざまな視点から課題を見直し、最後まで諦めずに改善を重ねることに貢献し得るものだと考えます。そして、府の課題解決への一助になることで大阪府をより豊かで安心して暮らすことのできるまちにすることに貢献できると考えます。 ※出典:大阪府庁|行政職2024年卒本選考のES

社会学部のなかでの専門領域は?

企業が専門領域について質問する理由として、以下が考えられます。

- 何に興味を持ったのか?

- 学んできたことをどのように生かせるか?

まずは、学んできたことについて簡潔に説明し「その専門領域を選択した理由」「学んできたことを企業にどのように生かせるか」について、アピールしましょう。

【例文】 私は今年度から社会学のゼミに所属している。社会状況を分析し、問題枠組みを設定、その構造を明らかにすることからより良い在り方を探る、という過程に面白さを感じ、専攻を決定した。グループ研究では「カテゴライズ行動とバイアス化が及ぼす個人・社会への影響」について研究を進めている。活動の中で、私はメンバーの意見を統合し、研究の地盤を固めることに注力している。メンバー間で調査方法について話し合った際、質問紙方式とインタビュー方式のどちらを用いるかで議論が紛糾した。そこで私は両者の利点・欠点を整理して、今後とるべき手段を提案した。定義や社会的な影響を質問紙法で調査することが先決であるとしたうえで、その結果をインタビューに用い、個人への影響の考察につなげるというものだ。この提案により方向性が確定され、研究を次のステップへ進めることができた。今後も調査結果を分析する過程において、フレームワークの違いから意見の相違が生じるだろう。自分の考えを含めて、批判的な検討を重ねることで研究を円滑に進めることを目指したい。そして、社会課題の切り出しとその解消法を見つけるという成果につなげていきたい。 ※出典:デロイト トーマツ リスクアドバイザリー|ゼネラルアドバイザー(GAU)2025年卒インターンシップ選考のES

社会学部で学んだことで弊社で生かせることは何ですか?

「大学で学んだことをどのように生かせるか?」を質問する背景には、以下の理由が考えられます。

- 自分の強みを理解できているか?

- この企業を志望した明確な理由は?

社会学部では幅広いことを学べるため、さまざまな他の業界や企業で知識を生かせます。数多く学んできたことの中から、自分の強みと企業を選んだ明確な理由を聞くことで、会社との相性を図っています。

【関連する質問例】 研究テーマは、エプソンにおいてどのように生かせると思いますか? 【例文】 市場のニーズに先駆けた「売れる」製品を企画し、開発された製品が市場に普及する仕組みを作ることに生かせると思います。ゼミナールで私はさまざまな情報を集めて分析することで企業経営を多角的・総合的に見る力を培いました。これを生かして私は貴社で市場やお客様のニーズに応えて、社会情勢やトレンドからの未来予測により長期的な目線で必要とされる製品を考えたいと思います。また議論を進める中で自分の視点で意見を発信することの重要さを学びました。そのため貴社で相手に言われることを受け入れるだけでなく、主体的にさまざまな人とコミュニケーションを取って能動的に動くことで、私がゼミナールで学んだことを生かしたいと考えています。 ※出典:セイコーエプソン|事務系職種2021年卒本選考のES

▼面接対策について詳しく知りたい方はこちら ・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例 ・【新卒の面接マナー】入室・退室や集団・オンライン面接の注意点

おわりに

本記事では、社会学部生に向けて、人気の就職先や業界・職種を紹介しました。就活を進める上でのポイントも参考にして、ぜひ就活を上手に進めていきましょう。

▼このカテゴリーの他記事はこちら ■自己分析

・自己分析のやり方【4通り】簡単にできる方法・ツールとメリットを解説

・他己分析のやり方とは?厳選ツールと質問リストで長所と短所を発見

・自分の強み・弱みの見つけ方と診断法!得意×需要×好きで簡単に発見 ■業界・企業研究

・【業界研究のやり方:36業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!人気業界/企業を徹底比較

・【就活の業界一覧】各業界動向や特徴、業種との違いまで徹底解説

・今から動けば早期内定も夢じゃない?人気業界の内定時期を一挙紹介!

・外資系企業に興味があるあなたへ。ジョブ選考を突破するために、まずはこの10記事を読もう【外資特化編】

・【総合商社の筆記試験対策】ボーダーは日系企業でもトップクラス?WEBテストの種類と通過率まとめ

・IBDだけじゃない!外銀の各部門「今さら聞けない」業務内容や合格の秘訣をおさらい:マーケット、リサーチ、アセットマネジメント、オペレーション、テクノロジー ■企業・職種選定

・【代表的な職種一覧】業種との違いや種類ごとの適性・志望動機をご紹介

・就活の軸【例一覧100選】面接/ESでの答え方と業界・職種別の例文

・「どこもいい会社に見えるから、決められない」。そんなあなたは「情報の海」でおぼれているのかもしれない。

▼就活記事の総集編まとめ

・27卒就活はいつから?スケジュールとインターン準備の有利な進め方

・就活メール【例文6選】基本マナーや署名の仕方、返信、日程調整のテンプレを紹介

・OB・OG訪問とは?やり方から内定者が使うアプリまで完全解説

・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧

・【SPI対策】全問題形式を完全網羅!練習問題&解答一覧(言語・非言語・英語・構造的把握力)

・グループディスカッション完全対策!全テーマの進め方・流れやコツを網羅的に解説

・【フェルミ推定】例題・出題例13選!考え方と解答例も紹介

・ケース面接対策&例題|コンサル・日系大手も出題!ゼロからの始め方

・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策

・【ガクチカの書き方】絶対に外せないテンプレ/構成とテーマ別の例文

・自己PRの書き方【例文45選】履歴書・面接での伝え方を強み・職種別に紹介

・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例

・内定とは?内々定と採用の違いや内定決定後の流れと辞退方法まで解説

(Photo:maruco/Shutterstock.com)